Articles

近期文章

Links

相關連結

FAIRNESS

Tag

Share

我們到底想要什麼樣的公平呢?

文|黃書平/教師、任勢知識共同創辦人

圖|An Chen

「不公平!」你是否曾經不滿地說過這句話呢?有可能是在你明明最快舉手,但老師仍然點了你旁邊的同學;也有可能是你明明乖乖遵守規定,但最後卻沒獲得期盼已久的獎賞或肯定…… 在生活中,我們都希望可以公平的給予和接受,但是到底什麼樣是「公平」呢?我們真的需要一種嚴格的「平等」嗎?還是我們想要的也許其實是不那麼公平下的「公正」呢?

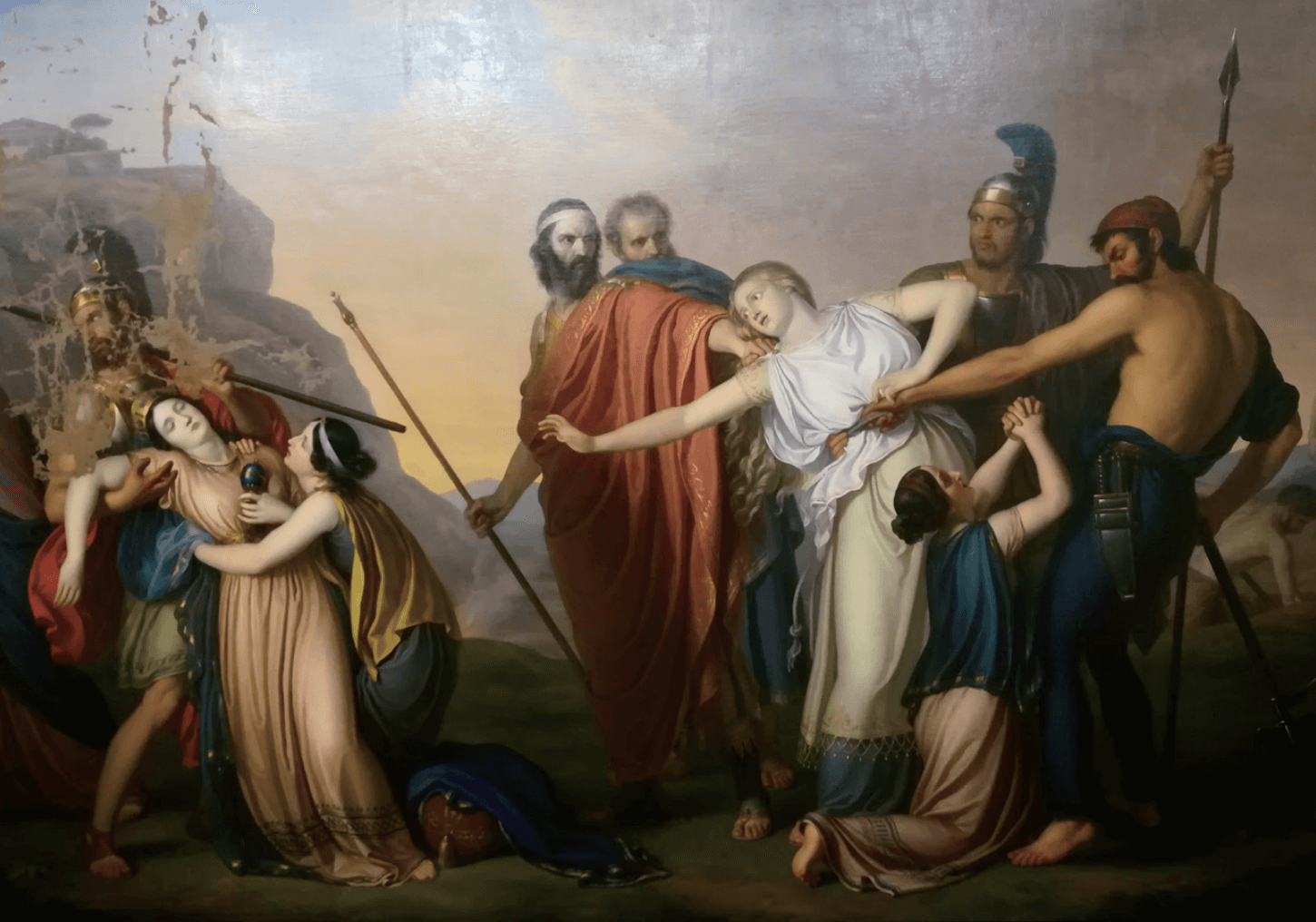

讓我們來看看希臘偉大的悲劇詩人索福克里斯(Sophocles)所寫⸺伊底帕斯家族三大劇之一的《安提戈涅》(Antigone)。伊底帕斯國王死後,他的兩個兒子展開了明爭暗鬥。作為妹妹的安提戈涅,眼看著兄長一個成為城邦英雄、一個成為城邦叛徒並持續互相廝殺。在最後決鬥中,他們雙雙死去。繼任國君的舅父克里昂(Creon)認為按照城邦法,英雄應以國葬方式舉辦,叛逃者應當曝屍荒野,而為叛逃者哀弔的人則一律處斬。在月色照拂中,安提戈涅仍執意去埋葬了叛國者哥哥,也因此觸法,被送到克里昂面前進行審判。 這時候如果你是克里昂,你應該要堅持城邦的公平性,判處安提戈涅死刑?或是你會考慮人性與民意,雖然不公平但是以別種方式來判決安提戈涅呢?

太好了!如果是由亞里斯多德來處理,事情應該會有轉機!因為幸福生活才是最終目的,那就該去想想「合法」是否可以讓城邦所有人都能得到善與德;相反來說,如果為了「合法」造成「不公平」,那法律本身也有值得反省和不正義的空間,在這個情況下,也許我們應該最先關注要如何調整法律/規則,再來思考要不要遵守的問題;同時間,作為一個人,應該學會不要把自己看得太重要,而要將目標設在與大家一起幸福生活,或許就能在個人與群體間取得平衡。

作為一個人,安提戈涅當然會有她自己的想法和理由,但不代表安提戈涅可以忽視她作為「國民」、「公主」的角色與義務,國家的秩序來自於人民的遵守,也許正是為了平等地對待城邦中的其他人,她才不能在法律未更動的情況下觸犯法律,即使對法律有別的意見,也應該尋求合理的方式申訴而不是直接觸法。此外,我們似乎可以關注的是制度層面是否有達到彼此牽制與協助呢?比如設立立法權、司法權、行政權的三權分立與監督,也許才能從根本上解決和守護人民的自由與公平,並不再有下一個安提戈涅。

是一種「正義」。因為在現實中,我們雖然都有同等的自由,但在經濟和政治上,卻會因為出身不同而沒有獲得同等的機會,因此假如我們想要提供平等的機會給所有人,就該補償在出身較不利的人身上,比如一個「公平的教育制度」,是在初期教育階段中,把更多教育資源放在社經資源不夠的孩子身上、而不是專注於資優生的培育。

如果克里昂可以被無知之幕籠罩,他將「沒有立場」的去想這件事情:也許城邦的制度真的有改善的空間、也許有天他所深愛的人,甚至他自己也可能遇到同樣的情況,那他真的會覺得因此被判死刑是公平的嗎?作為一個人,有個「人」想去埋葬「親人」,但國家不允許,這時候到底該怎麼辦?也就是問題已然不限縮於安提戈涅要如何被判決,而是我們該如何在沒有偏見的狀態下,做出公平的判斷?甚至我們該如何在注意到她弱勢的身分時給予幫助,使她獲得公平?

換位思考

透過不同時代對公平的討論,我們不難發現在討論的過程中,除了都關注在「分配式」而非「齊頭式」公平,也會去思考「公平」也許並非為個人服務,更多是為了整體社會的公正而存在,並進一步具體的拋出「政府該如何做?」、「我們應當對什麼樣的族群做出補償?」……等觀念。不過回到《安提戈涅》的故事中,作為最偉大的悲劇之一,克利昂最後堅守法律,決定處死安提戈涅,但其實安提戈涅同時也是兒子希門(Haemon)的摯愛。希門痛苦的質問父親,於是在爭吵後,克里昂決定收回命令,卻發現安提戈涅已自縊且香消玉殞,希門只能抱著冰冷的屍體痛哭。克里昂作為父親原想安慰兒子,但換來兒子的攻擊,雖及時閃避,希門卻隨後自戕身亡,而聽到兒子死訊的王后也相繼去世,最終留下堅守城邦法的克里昂,孤零零地生活在世。 以克利昂的立場,他應該也很糾結。同時作為長輩與城邦實際統治者,最後以城邦法為重,我們也不能完全說他是錯的,因為站在法律的角度上,如果不需要經過法定程序就可朝令夕改,只會帶來更多的混亂;不過,非要等到犧牲了人們的權利和生命後,才能意識到法律有爭議的狀況,或許才是值得我們去關注的。 站在安提戈涅的立場,人訂定的法律難道能違背人性嗎?即使反對,單論行動上,也應試著尋找其他風險較低的替代方案,比如:為什麼不乾脆雇人去幫忙埋葬?或是直接和克里昂討論:「如果作為公主,不去埋葬叛國的哥哥,是否違背親情,而使王室名聲受損?甚至導致神明降災或是人民厭惡!」如此一來就可能達到目的,未必要付出自己的生命作為捍衛公平的代價。 無論你支持上述誰的觀點?希臘人之所以愛悲劇,是因為我們會對悲傷有更多的感慨,正如同亞里斯多德所說:「悲劇是一個嚴肅、完美,偉大行為的模仿」因為我們對伊底帕斯城邦感到傷心與難,而使我們對所謂的「對錯」、「公平」有更深入的理解與換位思考。畢竟公平不只是為了捍衛我們自身的權利而存在,也許更是為了我們身處的社會與時空而延續至今。

不自覺的偏見⸺內隱聯結測驗 The Implicit Association Test

美國社會心理學家安東尼・格林沃德(Anthony Greenwald)於 1998 年提出內隱聯結測驗( eImplicit Association Test,簡稱 IAT),該測驗進行於 IAT 網站,透過測量受試者配對不同詞彙與圖像的「反應時間長短」來測量受試者對特定議題的內隱態度(註)。測驗會在每階段開頭說明遊戲規則,例如「當同性戀或負面詞彙出現時按X 鍵,異性戀或正向詞彙出現時按 Y 鍵」,或是「當同性戀或正面詞彙出現時按 X 鍵,異性戀或負向詞彙出現時按 Y 鍵」。如果受試者在前者按下鍵盤的時間愈短,就代表將異性戀和正向詞彙配對的速度愈快,測試結果將被歸類為偏好異性戀,反之亦然。 2019 年,美國哈佛大學心理學家查爾斯沃斯(Tessa Charlesworth)和班納吉(Mahzarin Banaji)分析了 IAT 網站從 2007 年到 2016 年累積的受試者資料,發現這十三年間,受試者對性傾向、種族以及膚色這三種議題的相關歧視顯著下降,令人悲傷的是,對年齡與殘疾的歧視卻保持不變,而對肥胖者的歧視甚至有上升的趨勢。 註:內隱態度指個體在無意識下對事物所持的積極或消極的認知、情感或反應,通常受記憶或過往經驗影響。

2015 年 8 月 21 日,台北市行無礙資源推廣協會舉辦「一句話惹惱障礙者大賽」,蒐集了許多身心障礙者的回答。在這麼多句話裡,一般人可能沒想過「太陽這麼大,你到旁邊休息比較好」這類主動幫助身障者的發言會惹惱當事人,但想像一下,明明不需要幫助,別人卻不經詢問就擅自判斷你需要幫助,總是被迫接受這些自認的好意,不管是誰都會被惹惱吧?

這些討論雖然使社會大眾對老年人口的外顯態度(註)改善 34%,但在內隱態度只改善了 5%,是所有歧視裡內外態度改變幅度相差最大的。好消息是,有研究指出年輕人在成長過程中會因為和高年齡層互動,而對老年人的偏見逐漸下降。

註:外顯態度指個體能意識到,並在與社會互動時所展現出的態度。

2020 年 3 月 4 日,超過一百個科學、醫學組織決定導正這個歪風,承諾支持一項〈結束肥胖污名的國際聯合共識聲明〉(Joint international consensus statement for ending stigma of obesity),該

聲明發表於國際學術期刊《自然醫學》,認為肥胖者長期在教育、醫療環境與工作現場中受到歧視,並因此受到生理和心理上的傷害,呼籲媒體、醫療人員以及社會大眾停止對肥胖的污名化。

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0