Articles

近期文章

Links

相關連結

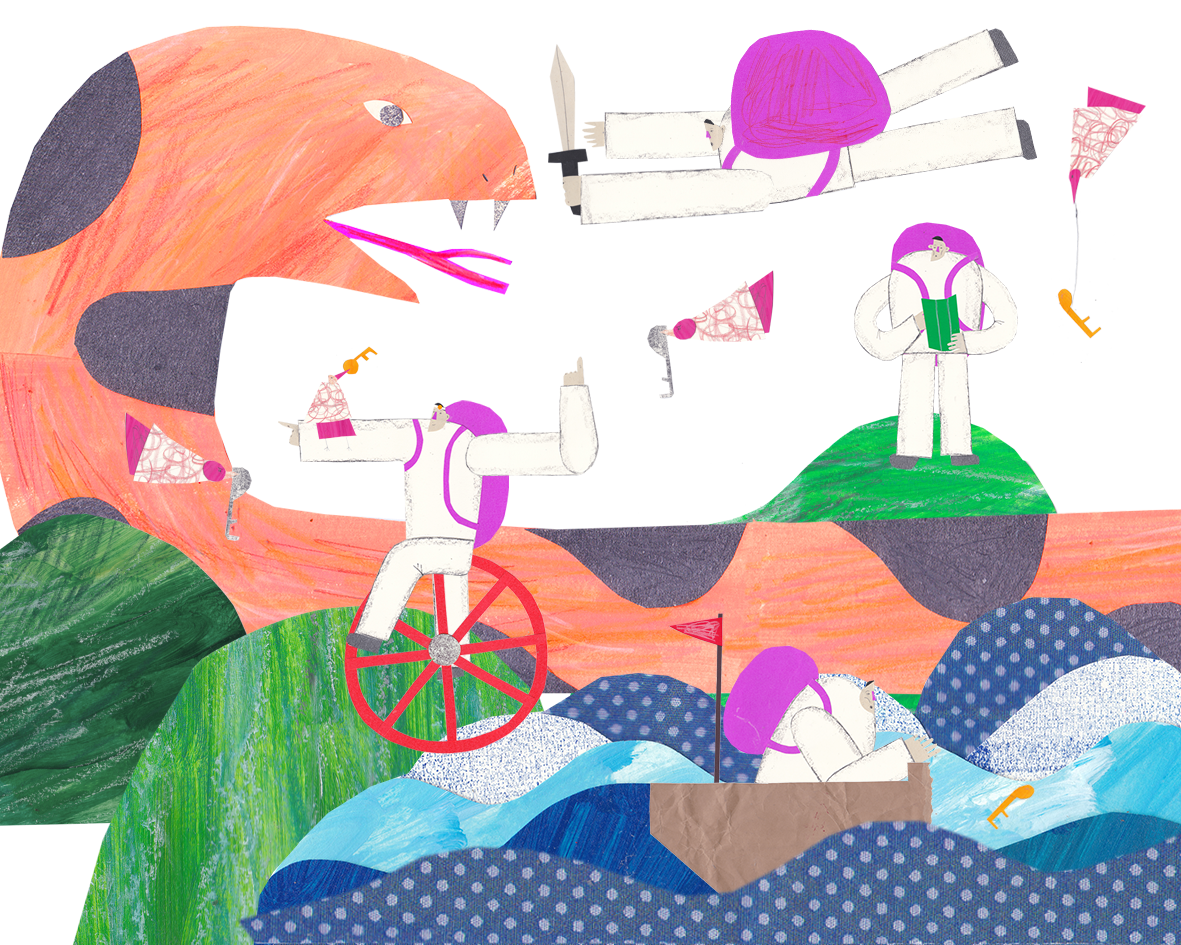

TRIAL AND ERROR

Tag

Share

如果「選擇」是一段旅程——

談談「反覆試錯」的實驗

文|謝賀銘

圖|小橄欖工作室

錯誤就等於失敗嗎?而就算失敗了,是不是可以再站起來,一次又一次繼續嘗試,試到「對」了為止,品嚐成功的甜美?有一種嘗試,就叫做「試錯」或「試誤」,是來自於英文的「Trial and Error」,它或許需要一些勇氣,它或許需要一點決心,但它最後通往的,會是一個真正源於自我努力的成果,無可代替,絕對值得。

「試錯」是什麼?

「試錯」可以視為是一個學習的過程,這個說法是來自於美國著名的教育心理學家桑代克(E.L. Thorndike)。他的「嘗試錯誤學習論」,是以貓咪為實驗對象。桑代克先用木條釘了一只箱子,裡面再建造一個能打開門的腳踏板,外頭則放了貓咪最愛的魚作為獎賞,之後他將貓咪關進箱子裡,一開始飢餓的貓咪在箱子裡只會亂衝、亂撞、亂咬、亂抓,後來無意間踩到踏板,箱門就打開了,貓咪也就跟著逃離,得到食物。桑代克接著將餓貓第二次關進箱子,然後第三次、第四次⋯⋯經過多次的重覆,最後只要把貓咪一關進箱子裡,過沒多久它就會自己打開門了。 根據這個實驗結果,桑代克認為個體會經由「嘗試錯誤」來學習,剛開始正確反應的出現是偶然的,然而經過反覆的嘗試,錯誤的反應會逐漸減少,正確的反應就會被建立起來。也就是說,在反覆的「試錯」過程中,只要有次「試對」了、成功了,那往後碰到同樣的情境,就會知道怎麼做才是「對」的。

不追求「選對」與「選錯」

這也代表了,當我們面對一件事,「選錯了」其實沒有什麼大不了,再來一次就好。唯有不斷的嘗試,才會來到「終於選對了」的那一刻,而一次選對,以後也就都會選對了。像是臺灣的麵包師傅吳寶春,曾在世界盃麵包大賽獲得個人賽金牌,成功研製出多種深具臺灣本土特色的麵包。但當他還在當學徒時,每夜每夜在打烊後的工廠裡反覆壓麵、裹油,卻一直做不出他心目中合格的可頌麵包,手裡的可頌總是乾癟癟,就是做不起來。在反覆試驗和練習後,他才發現他根本就選錯了麵粉。但沒關係,一旦把錯誤的食材換了過來,他也就成功敲開了法式的麵包烘焙之門。 吳寶春師傅的例子提醒了我們,不用刻意去追求「選對」,每次的「選錯」就是一次嘗試錯誤而已,要屢挫屢試,才能得到想要的、達到想要的目標。當然每一次的選錯也都很重要,記起來什麼是錯的,才有一伸手就碰觸到「對」的可能。我們甚至可以試著不要將試錯的「錯」視為是「錯」,而是「還不是完全滿意的樣子」。當我們有想達成的目標或標準,不要遲疑,鼓起可以頂到天花板的勇氣,先開始動手,中間一定會經歷別人眼中所謂的‘「失敗」,但那其實不是失敗,只是我們還沒有能一下子做到最滿意,而這也是正常的,沒有人能夠「一步登天」,每一個「錯誤」,都是通往「終於成功了」的一階階梯。

試錯帶來的勇氣,將創造出美好的事物

更重要的是,有「試錯」的過程,才有辦法「創造」出一項新的事物。如果我們再拿烘焙做為例子:烘焙其實很難,所有材料都比須非常精準地秤重,溫度等條件也都須完全掌控。就算專業的蛋糕師傅,在研發新的口味、新的產品時,也必須經過很多次的嘗試,而這中間每次嘗試只要沒有達到最滿意的狀態,比如口感、甜味、風味,我們都可以將其視為是一次「試錯」,但也唯有繼續「試錯」下去,才有辦法烤出一個「全新口味」的蛋糕,但這中間每個「還不真的令人滿意」的試烤蛋糕,都是為了創造出那個「究極」的美味蛋糕在做準備,而我們也要試著享受中間那個不斷地努力調整的過程,才更能享受最後「成功了!」的那個結果——當那塊新口味的蛋糕在味蕾上跳動時,我們也會滿意地微笑開來。

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0