下滑看更多內容

Articles

近期文章

Links

相關連結

SELF PORTRAITS

Tag

Share

是一幅畫,也是一次自我剖析——

藝術家與他們的自畫像

文|柏林藝術大學聲音研究碩士 謝賀銘、美感與設計課程創新計畫團隊(林徽因)

要怎麼讓自己、也讓別人了解自己,常是我們在思考的事。像藝術家們就會透過文字、色彩、筆觸等種種元素,將「自我」投映在紙上與畫布上,整個創作過程也等於就是一次自我分析的過程,這就是何以我們能從這些自畫像,窺見每位藝術家外在與內在的個人特質,以及他們是用什麼方法來表現這些個人特質。以下我們就以歷史上著名的六位藝術家為例,看看他們是如何分別以自己的風格與創作方式來「找自己」,並且透過紀錄下來的每個自己,來與外面的世界持續對話。

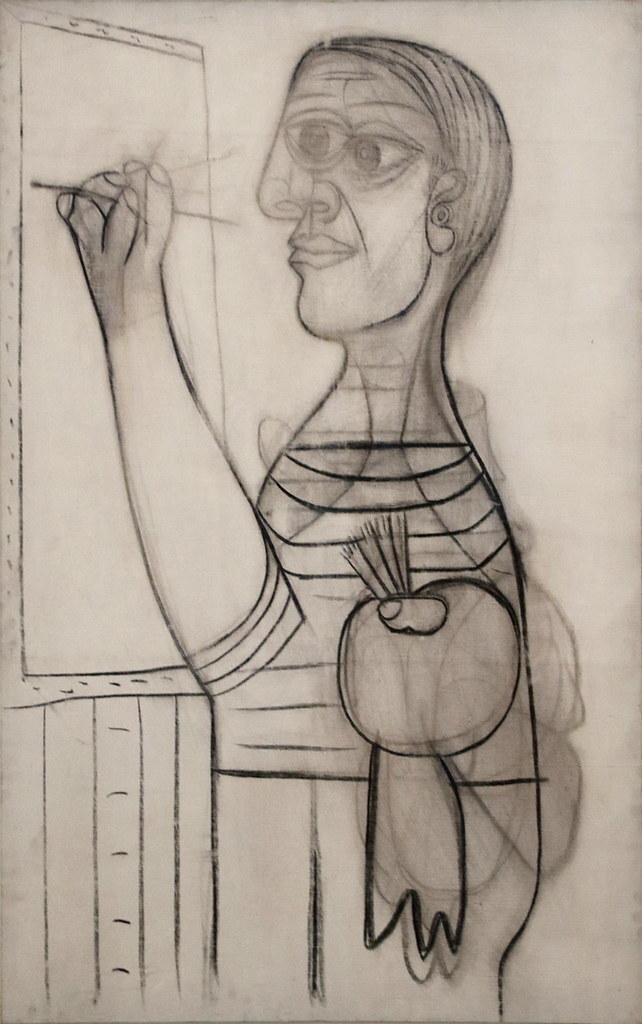

畢卡索 Pablo Ruiz Picasso 與 《五十六歲》

與其他的藝術家依循一定的畫法與畫風來呈現自己相較,鼎鼎大名的畢卡索所畫出的每個「我」,卻可以差超級多。畢卡索雖然是立體派「代言人」,但他在畫風上其實是不斷在探索與變革的,因此他的作品也就發展出可用年齡劃分的各個時期。在不同時期裡出現的自畫像,便是該時期特有畫風的最佳代表,有的細膩寫實、捕捉臉部特徵與神情,並以特殊用色來疊上一層當時的心境,像是在早年的「藍色時期」裡,他就把自己畫成是位五官深邃的憂鬱文青 ; 有的則跟許多他最親近的女性們,一起從他「專營」的立體畫派裡走出來,五官已經不能用一般的視角來看 ; 有的更簡化到只剩下大大的眼睛、鼻子、嘴巴,以及狀如異形般的臉型,彷彿是一種未來的物種,他覺得這是即將面臨死亡的自己。要問哪個才是真實的他,他本人機率很高會說「都是我」:因為重點不是像不像,而是每張自畫像如何「人如其畫」,立體時期的他就是立體畢卡索、寫實時期的他就是寫實畢卡索⋯⋯每一種畫風的成形,都是根源於他內心裡正存在著的想法,每張自畫像裡的他,也就代表他對當代藝術以及自身風格的各種開創。

林布蘭 Rembrandt Harmenszoon van Rijn 與 《六十三歲自畫像》

巴洛克時期的荷蘭畫家林布蘭曾畫過八十張自畫像,若按時間排起來看,就會像是在翻閱一本編年體的藝術家自傳。從中可以專注細看林布蘭在外貌上與穿著上的逐年變化,更能觀察他畫法的演變。他在二十幾歲時層次比較單一的技法與色彩表現,恰好能展現出他那時還顯平滑飽滿的肌膚,以及炯炯有神的目光。到了六十多歲、特別是離世前,林布蘭的畫法則已經純熟到能以旋轉的筆觸和多重的塗抹,來細膩描摹自己那時已佈滿了歲月痕跡的臉龐,而那被後世稱為「林布蘭光」的鮮明光影,所營造的戲劇感與幽暗的氣氛,更像是為他起起伏伏的窮困晚年下了註解。林布蘭不但不怕觀看自己,更從這樣的直視裡,了解與透析每個當下的自我,進而用自身的藝術手法忠實移轉到畫布上,留存並流傳。「我」對林布蘭自己來說,可能並沒那麼重要,重要的是這個「我」,最後能如何攀越人生的每個階段,一起與之前的每個自己,逐一疊成一個更遠大、更永恆的「我」。

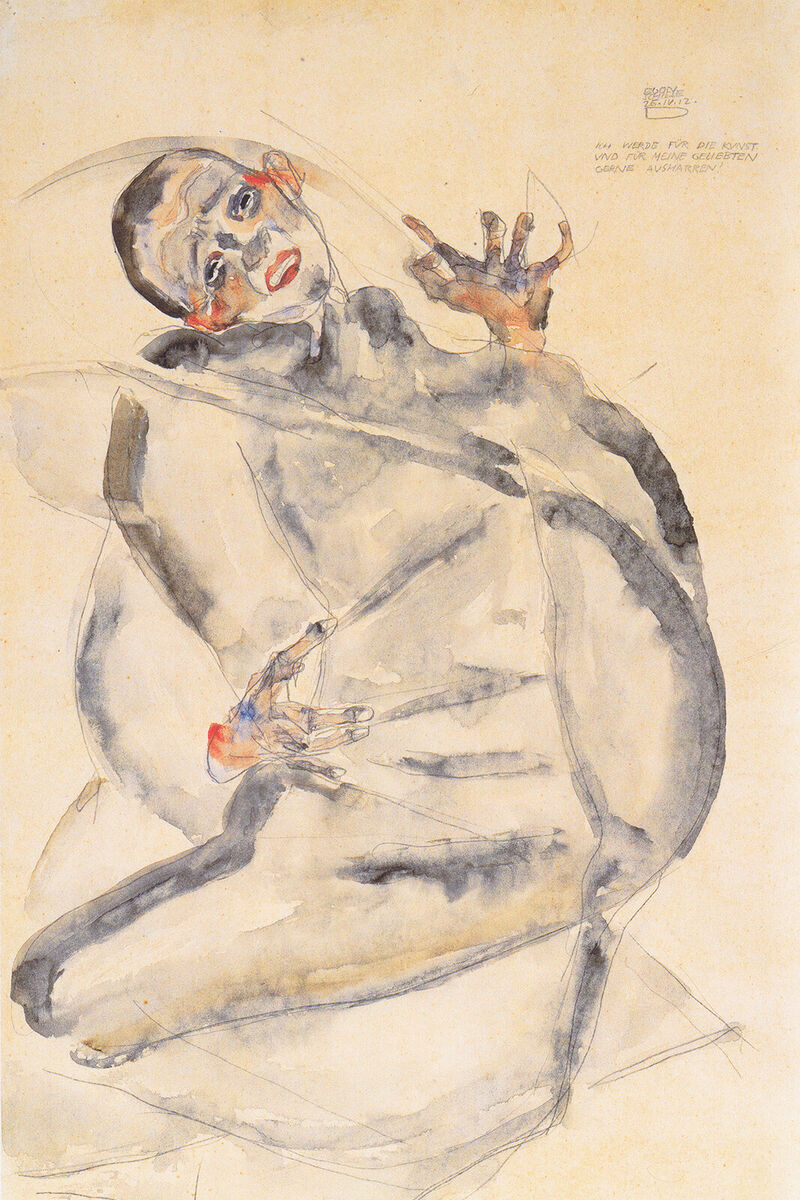

席勒 Egon Schiele 與《囚犯的自畫像》

接下來就要點名另一位「自畫像達人」、畢生畫了超過一百張自畫像的奧地利畫家席勒。席勒很多的自畫像,就好比自拍後、套上了某些影像app會有的扭曲濾鏡,只是這個濾鏡不是開好玩的——那些肢體與表情上的的種種扭曲變形,都是在反映席勒複雜的心理狀態。他生長於第一次世界大戰前已經在衰敗中的奧匈帝國,且父親早逝,這讓他的內心世界逐漸往黑暗的一面靠攏。即便如此,席勒在創作上是相當具有態度的,他選擇不逃離恐懼、擔憂、焦慮這些他經常感受到的負面情緒)——因為既然要畫自己,那就把自己的這些面向都轉化出來,肯定自我的存在。從個人生命經驗來看,席勒曾經因作品太過於大膽而被逮捕,甚至入獄三天,他在獄中所畫的《囚犯的自畫像》,就以自己痛苦的面容,和彷彿因受盡折磨而蜷曲的身體姿態,來抗議自己的藝術受到審查與迫害。

陳澄波 與 《自畫像》

不管是俯瞰臺北淡水河蜿蜒的沿岸與周遭的紅磚建築,又或是看著陽光照耀在嘉義中央噴水池畔,臺灣藝術家陳澄波的每幅作品,都以源自於西方的油彩,來細膩地捕捉日治時代臺灣各地的景致。裡頭的景物可能很多也很繁複,整體畫面卻維持著一種和諧,以明亮的光線,與融合西畫及水墨畫的技法,記錄了臺灣特有的、充滿生命力的美。那麼擅長描繪外界景色的這位大師,會如何來呈現自己的內心風景呢?在約1929~1933年間完成的油彩自畫像中,能看到他整身的色調都偏暗沉,臉的左側也覆蓋著些許陰影,但在他後頭,卻是一面像是由向日葵、也像是由鳳梨片排出來的背景,充滿了活力。這樣的對比或許代表著,儘管他對外的形象,感覺會有種藝術家的陰鬱,實際上他的內在,一直都綻放著對於生命的無比熱情。

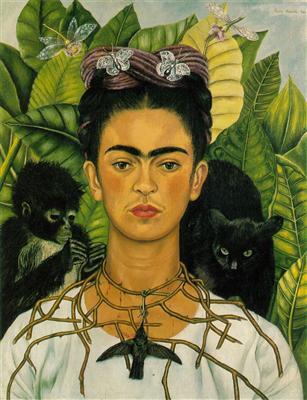

芙烈達卡蘿 Frida Kahlo與《自畫像與荊棘項鍊和蜂鳥》

潛進墨西哥傳奇女性畫家芙烈達卡蘿的五十五張自畫像裡,你會看到她將眉毛濃濃相連的自己,擺進一個個結合現實、卻又超越現實的場景中。而且在她自畫像中出現的動物、植物、服裝、物件等等,往往是一個又一個的象徵符號,一起相連出這張畫真正想要訴說的事,像是她的某段人生經歷,或者是她所代表的文化與身份。在與畫家丈夫迪亞哥・李維拉離婚後,她畫了《自畫像與荊棘項鍊和蜂鳥》,畫中她的脖子因荊棘項鍊而出血,暗示她身心的痛苦,且代表好運的蜂鳥墜子看起來也已死亡,表達出愛情關係破滅的狀態。黑貓則象徵死亡,猴子則代表厄運,但頭髮上的蜻蜓與蝴蝶,和後方的大自然,則象徵著重生與復活。她從不畏懼凝視自己的不幸、面對自己的脆弱,用畫筆來深深刻畫某個時刻或某個狀態裡的「我」,由此來療癒創傷、掙脫枷鎖,然後重獲自由。

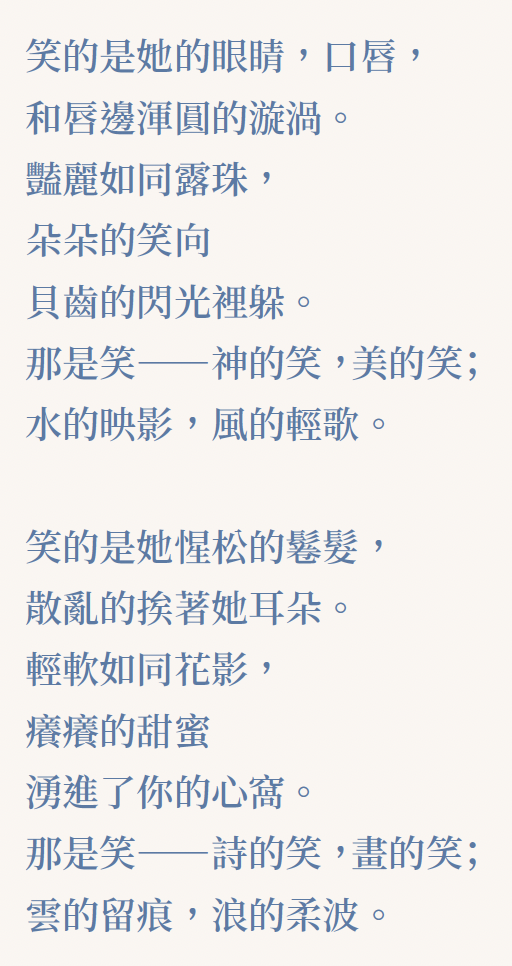

林徽因與《笑》

在此「破格」以詩代畫的自畫像是民初女性建築家、古蹟文物保存家、劇場設計家、藝術家與文學家林徽因所描述的自己。

林徽因風采迷人、學識出眾,但更重要的是她在男性主導的傳統社會裡,突破當時的女性窠臼,開創出橫跨各種領域的成就。1930 年代,她上山入野,以科學方法研究歷史古建築;也攀爬屋架,以田野測繪記錄《清式營造則例》,她和同為建築家的夫婿梁思成打破多以西洋文明為主的建築史觀,添上了亞洲建築源流,呈現文化發展的多樣性。

林徽因對知識與世界充滿好奇,努力探尋。1924 年她赴美入賓州大學就讀,由於當時學校以建築系必須經常熬夜,不適合女性就讀為由,將她的學籍註冊在美術系,但她勇敢地同時選修建築系課程,表現優異。2024年,賓州大學終於認可她的努力與成就,打破過去所有的傳統規範,前所未有的「破格」追授建築學學士學位。林徽因成了畢業於建築學術聖殿賓大的第一位女性建築家。

《笑》呈現了她的靈動柔美、才氣縱橫。在大時代裡她以無畏、堅毅撼動了學術界和社會鞏固已久的父權傳統,並勇敢追求所愛,如同她的笑容,清澈柔情中帶著強韌,散發出對生命的熱愛與堅定。

林徽因風采迷人、學識出眾,但更重要的是她在男性主導的傳統社會裡,突破當時的女性窠臼,開創出橫跨各種領域的成就。1930 年代,她上山入野,以科學方法研究歷史古建築;也攀爬屋架,以田野測繪記錄《清式營造則例》,她和同為建築家的夫婿梁思成打破多以西洋文明為主的建築史觀,添上了亞洲建築源流,呈現文化發展的多樣性。

林徽因對知識與世界充滿好奇,努力探尋。1924 年她赴美入賓州大學就讀,由於當時學校以建築系必須經常熬夜,不適合女性就讀為由,將她的學籍註冊在美術系,但她勇敢地同時選修建築系課程,表現優異。2024年,賓州大學終於認可她的努力與成就,打破過去所有的傳統規範,前所未有的「破格」追授建築學學士學位。林徽因成了畢業於建築學術聖殿賓大的第一位女性建築家。

《笑》呈現了她的靈動柔美、才氣縱橫。在大時代裡她以無畏、堅毅撼動了學術界和社會鞏固已久的父權傳統,並勇敢追求所愛,如同她的笑容,清澈柔情中帶著強韌,散發出對生命的熱愛與堅定。

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0