Articles

近期文章

Links

相關連結

SEE IT OR FEEL IT

Tag

Share

超越視覺,體感藝術家腦中的世界

文|Kuo Sinsin

圖|劉倩帆

欣賞藝術的方式可以橫跨多重感官,意味著我們不僅用眼睛來看,還需要用耳朵聽,用手觸摸,甚至用整個身體來感受。藝術家透過各種媒材,例如光、聲音、空間和溫度等,來創造全方位的體驗。透過這些藝術作品的引導,我們得以學習打開五感,在文字理解之外,試著去體感藝術家用媒材傳達的身體感受。欣賞藝術的同時,也能思考和反思我們自身與世界的關係。

出版過100多本有關藝術的書籍,其中包括《How Art Can Change Your Life》的藝術歷史學家蘇西・霍奇(Susie Hodge)曾說過,「當人們觀看馬克・羅斯科(Mark Rothko)的抽象畫時,會產生非常強大的力量。」 想在觀看藝術時「感受到一些東西」嗎?她提到,當你走進藝術博物館時,首先要保持開放的心態,讓自己去感受藝術帶給你的體會,並且讓藝術成為你情感的連結。因為當你觀看作品時,這些自由聯想將有助於引發情緒反應,讓你跟隨自己的思緒漫遊。最後則是訓練欣賞,與學會反思。所有這些對藝術創作的觀察,可以幫助我們更深入地理解藝術家如何表達他們的情感並理解他們周圍的世界,反過來,它也可以為我們的生活開闢新的途徑和可能性。 試試以上幾個小技巧,讓你在閱讀下面這些作品案例時,能更快打開五感,體感藝術家用媒材試圖傳達的身體感受!

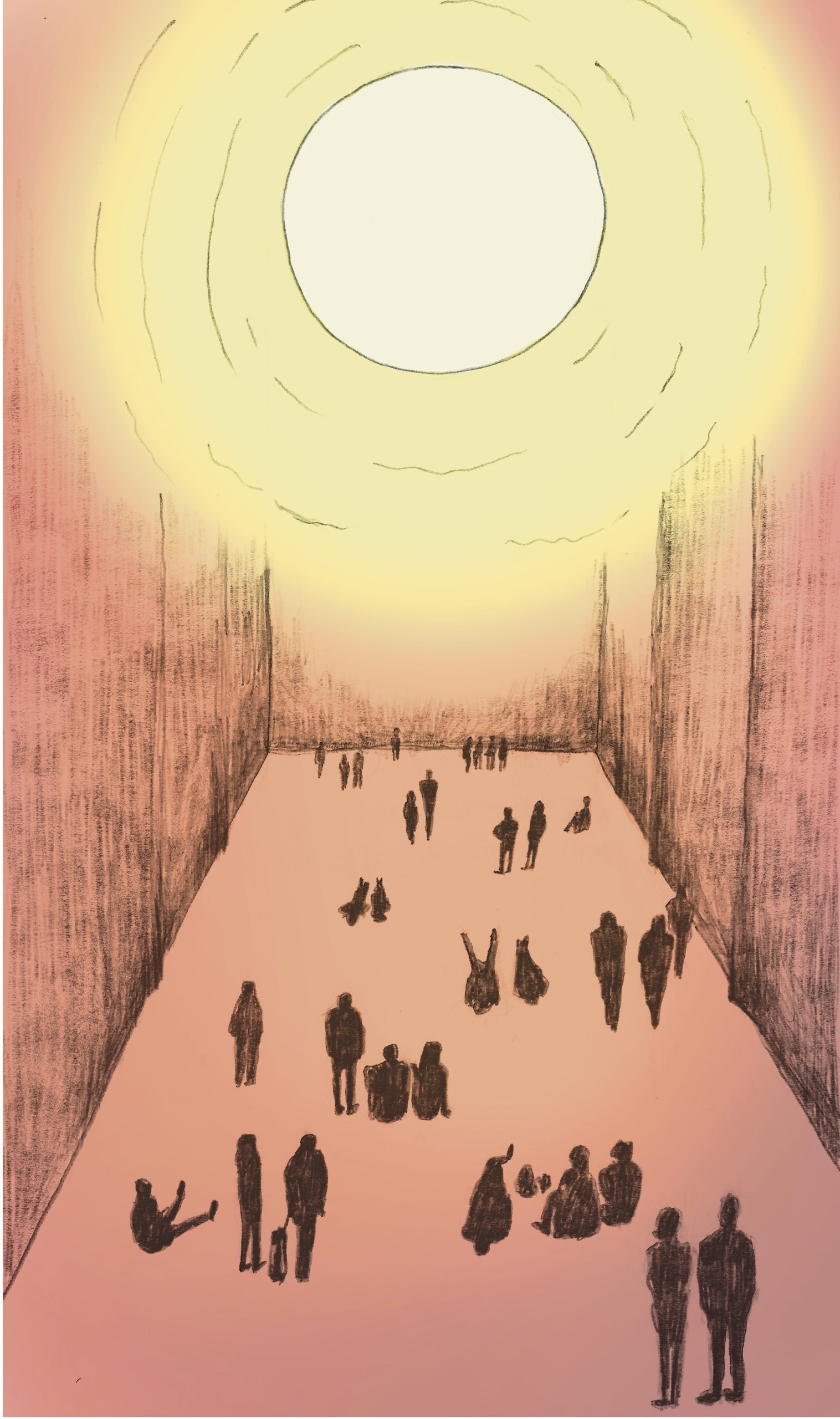

他的作品充滿了光——無論是字面上還是比喻上,他曾說過,自己第一次對光產生興趣就是在學生時代。而他想消除過去人們認為,只有「有形」的物件才算是藝術,這種舊時代的刻板印象。2003年令人印象深刻的《天氣計畫》(The Weather Project)展覽發生在倫敦泰特現代美術館(Tate Modern),他在三萬平方呎、天花板高度近十層樓高的渦輪大廳,利用半圓形螢幕、鏡子天花板和人造霧,創造出一個巨大的「太陽」錯覺。鋁製框架與鏡面箔懸掛在天花板上,形成一面巨大的鏡子,使大廳的空間視覺擴大了一倍。遊客們駐足在這個人造太陽前,感受它的溫暖,甚至在混凝土地板上聚集、躺靠,沐浴在彷彿日落的光線中。

艾里亞森希望人們在躺下時,能在天花板上看到別人,也看到自己。並思考我們每天在外面享受真正的太陽,為什麼卻願意在美術館裡欣賞人造的太陽。為了這次展覽,他還為泰特現代美術館的員工設計了一份調查問卷,問題包括:天氣現象是否曾極大改變過你的生活?你認為對他人的寬容度與天氣有關嗎?你對工作場所以外的天氣了解多少?這些問卷結果和一系列關於天氣、時間和空間的文章一起發表在展覽的附帶目錄中。

《天氣計畫》吸引了超過200萬遊客參觀,2014年他又和地質學家米尼克・羅辛(Minik Rosing)共同完成《冰雪守望者》(Ice Watch),將巨大的冰川冰塊帶到哥本哈根和巴黎的公共廣場,為氣候變遷的議題發聲。

「一件藝術品開啟了一個敘述,但解讀它的時候,民眾是副駕駛,而不只是乘客。」《天氣計畫》正是他試圖讓位於副駕的我們思考,人類是如何依賴太陽和自然關係,如果失去了它們,我們會活在什麼樣的世界?

這些工業遺跡保存完好,在2007年被日本經濟產業省列為「近代化產業遺產群」,並由福武集團收購,成為「犬島藝術計畫」的一部分。負責計畫的建築設計為三分一博志(Sambuchi Hiroshi),藝術創作則是柳幸典(Yanagi Yukinori)擔任。最初的美術館創建理念是「利用現有的東西,創造不存在的東西」,並在結合遺產、建築、藝術、環境的理念下,活化歷史資源。

精鍊所美術館的展覽陳列,是對日本現代化敲響警鐘的文學家三島由紀夫致敬,並以其名著《太陽與鐵》為靈感。《太陽與鐵》發表於1968年,是作家在自我意識下的極致創作,也是他最後的告白。三島的創作生涯始於詩歌,後來轉向探索「肉體的語言」,以自己的血肉賦予作品生命,提出了意志和肉體可以轉化為太陽和鐵的理念。他將自己的信念凝聚成太陽,象徵肌肉的外在榮耀,而鐵則代表肌肉內在的力量。

柳幸典呼應書中的虛無風格,觀眾進入館內首先在漆黑的鏡面廊道中凝視自己的倒影,然後進入名為「英雄乾電池」的密室。這裡展示了三島由紀夫曾在東京居住13年的「松濤之家」,在藝術家拆解重組加上犬島的石材後,創造出的解構形體的展示。

館內參觀的最後,三島由紀夫的文章《太陽與鐵》和《英靈之聲》,以及他自殺前給自衛隊的檄文,被製作成黃銅立體字裝置。輕薄的文字被賦予重量,以直接視覺表達那些難以言表的故事,也探索人類情感的向內層次。藝術家透過三島由紀夫所代表的文化意象,反思近代化產業面臨的問題,邀請觀眾身在其中,去思考、體會,並感受這些遺產所蘊藏的記憶和歷史。

犬島精鍊所美術館|Photo:Daici Ano

犬島精鍊所美術館|Photo:Daici Ano

1958年出生於澳洲墨爾本的雕塑家穆克,雖然他從未接受過正統的藝術教育,但他在電視節目和廣告領域製作人偶模型的經驗,為他累積了高超的雕塑技術。這段長達20年的自學歷程,使他對媒材和技巧的掌握達到了極致。在第49屆威尼斯雙年展上,他在現場製作展出了一件《無題》,超大尺寸男孩雕像,蹲著擠身在天花板與地面之間,巨大的尺寸對視覺造成強烈的壓迫感。這細膩逼真的龐然巨作一舉成名,在當代藝術界留下了深刻的印記。

以極逼真人像雕塑、毛髮膚質還原度極細膩著稱的穆克,對其創作過程充滿了熱情,通常會持續數年,並分為多個階段。然而在作品《Mass》中,他褪去了這些細節,直接展示了人類最基本的頭骨架,也是他迄今為止創作過的最大作品。靈感來自於巴黎地下墓穴以及柬埔寨、盧安達、斯雷布雷尼察和伊拉克等地的大屠殺,透過玻璃纖維和樹脂打造了100個約1公尺高的骷髏頭骨,散佈在維多利亞國家美術館的收藏室中,與牆上掛滿的貴族肖像畫形成強烈對比。穆克每次展示《Mass》都會根據空間進行改造,為的是給參觀者身體和心理的深刻體驗,讓參觀者直面自己的存在。

「人類頭骨是一個複雜的物體,也是我們可以立即識別的強大圖形標誌,頭骨這一元素既熟悉又陌生,既讓人感到排斥,又讓人著迷。它是不可能被忽視的,無意識地壟斷了我們的注意力。」巨大人類頭骨散落在展廳中,這一超現實主義作品,呈現了人類不同時期的生命狀態,穆克解釋這件作品在館內如同冰山風暴入侵,也是對人們命運的提醒。

《Mass》Photo from Ron Mueck Facebook

《無題》維多利亞國家美術館|Photo:Tom Ross

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0