下滑看更多內容

Articles

近期文章

Links

相關連結

ART COMES ALIVE

Tag

Share

當藝術品活起來

文|余岱融、黃婉甄

圖|劉倩帆

除了橫跨多重感官,挑戰不同媒材的藝術,當代更有不少挑戰既定形式的嘗試,像是用動態來展現藝術品活起來的表現形式,強化與人的連結與感受,表演藝術與虛擬實境(VR)正是強化觀眾感受的翹楚。這些作品多半拿掉觀看的限制,鼓勵觀眾自由選擇路線、角度、順序,甚至是選擇開始與結尾的自由。透過「主動加入」與「自主選擇」的動作,引導觀者帶著自己的思考與邏輯與作品產生互動,也因此而對藝術想傳達的意義有更深一層的體會。

1. 難以歸類的生態歌劇《太陽與海》

文 余岱融

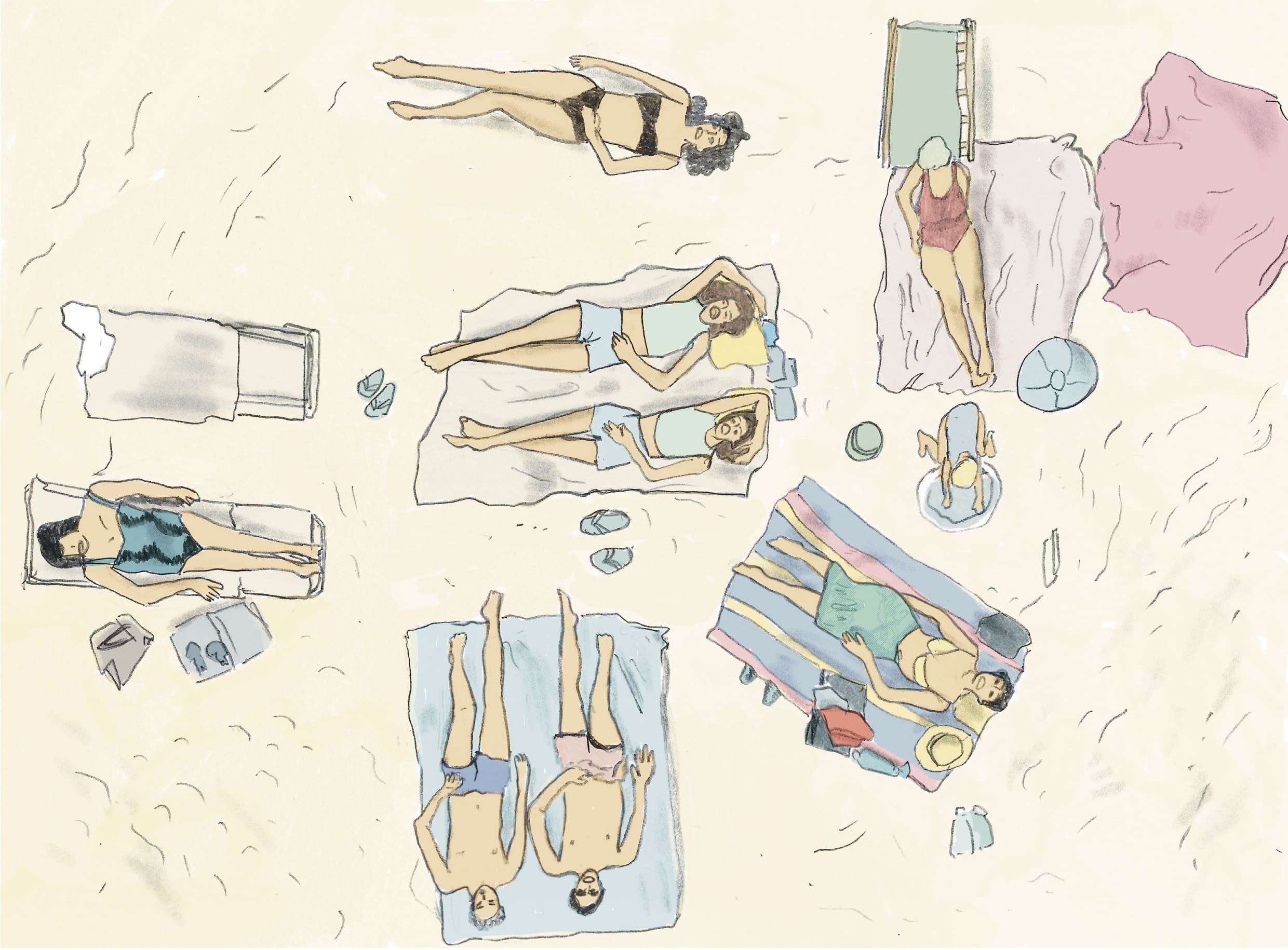

陽光、沙灘,穿著夏裝與亮麗泳衣的人們,或坐或躺。抹防曬乳、做日光浴、玩撲克牌、看書、滑手機⋯⋯看起來,每個人都享受著悠閒的時光。但這不是哪個渡假勝地,而是長達4到8小時、在室內人造沙灘上,不斷循環進行的「歌劇」演出《太陽與海》(Sun & Sea)。

雖然有音樂有歌詞,也有鮮明的視覺畫面,但《太陽與海》顯然跟典型的歌劇大相逕庭。不但缺乏一個完整、有起承轉合的故事結構,我們也不知道這些曬一曬就突然唱起歌的人們是誰。他們來自哪裡?為什麼要來?為什麼沒人離開?這些問題在演出中都不會得到答案。歌詞則從一些日常瑣事(要塗防曬不然會曬傷;讚嘆天空晴朗無雲;抱怨有人帶狗到沙灘)慢慢變得難以理解,甚至有點超現實(去年聖誕節都沒有下雪;這個季節的海跟森林一樣綠;我媽忘記關掉3D印表機,然後我就被印出來了)。

很難說這些歌曲的旋律很「好聽」,但也沒有故意要「難聽」;可以說有些單調、無傷大雅,沒有傳統歌劇的濃烈情感。這樣的音樂風格一開始跟歌詞的瑣事相近,但隨著內容轉為暗示:在著重科技發展下,氣候變遷和環境污染的代價早已降臨,純粹而平淡的曲調,反而跟歌詞形成強烈對比。同時,沙灘上沒有人對這些歌曲做出任何反應。他們的表演像是在說,這沒什麼好大驚小怪的,一方面又更像是無能為力:既然什麼都做不了,還是渡假吧!

《太陽與海》讓觀眾從「上帝視角」俯視表演,拉開距離,好像在觀察昆蟲或是培養皿裡的生物。甚至可以說用「去人性化」的態度,來觀察人類身處閒散、安然,卻又危機重重的情境裡。從歌詞內容、音樂調性、視覺風格,到刻意設計過的觀看角度,讓人難以辨別這算是歌劇、劇場、行為藝術還是展覽。重要的是,每一個角度的觀看選擇,都刺激著不同的感覺和思考,演出效果不但超越個別元素,還形成一種奇特的張力。

什麼樣的張力呢?那就是:雖然觀眾獲得了一個看似置身事外的位置,但演出處理的議題其實與我們息息相關,也就是人類共同面臨的生存危機。藝術選擇用輕巧和詩意的方式,以音樂、文學和視覺交織在一起的審美體驗,邀請我們去感受和思考這個沉重且急迫的議題。

陽光、沙灘,穿著夏裝與亮麗泳衣的人們,或坐或躺。抹防曬乳、做日光浴、玩撲克牌、看書、滑手機⋯⋯看起來,每個人都享受著悠閒的時光。但這不是哪個渡假勝地,而是長達4到8小時、在室內人造沙灘上,不斷循環進行的「歌劇」演出《太陽與海》(Sun & Sea)。

雖然有音樂有歌詞,也有鮮明的視覺畫面,但《太陽與海》顯然跟典型的歌劇大相逕庭。不但缺乏一個完整、有起承轉合的故事結構,我們也不知道這些曬一曬就突然唱起歌的人們是誰。他們來自哪裡?為什麼要來?為什麼沒人離開?這些問題在演出中都不會得到答案。歌詞則從一些日常瑣事(要塗防曬不然會曬傷;讚嘆天空晴朗無雲;抱怨有人帶狗到沙灘)慢慢變得難以理解,甚至有點超現實(去年聖誕節都沒有下雪;這個季節的海跟森林一樣綠;我媽忘記關掉3D印表機,然後我就被印出來了)。

很難說這些歌曲的旋律很「好聽」,但也沒有故意要「難聽」;可以說有些單調、無傷大雅,沒有傳統歌劇的濃烈情感。這樣的音樂風格一開始跟歌詞的瑣事相近,但隨著內容轉為暗示:在著重科技發展下,氣候變遷和環境污染的代價早已降臨,純粹而平淡的曲調,反而跟歌詞形成強烈對比。同時,沙灘上沒有人對這些歌曲做出任何反應。他們的表演像是在說,這沒什麼好大驚小怪的,一方面又更像是無能為力:既然什麼都做不了,還是渡假吧!

《太陽與海》讓觀眾從「上帝視角」俯視表演,拉開距離,好像在觀察昆蟲或是培養皿裡的生物。甚至可以說用「去人性化」的態度,來觀察人類身處閒散、安然,卻又危機重重的情境裡。從歌詞內容、音樂調性、視覺風格,到刻意設計過的觀看角度,讓人難以辨別這算是歌劇、劇場、行為藝術還是展覽。重要的是,每一個角度的觀看選擇,都刺激著不同的感覺和思考,演出效果不但超越個別元素,還形成一種奇特的張力。

什麼樣的張力呢?那就是:雖然觀眾獲得了一個看似置身事外的位置,但演出處理的議題其實與我們息息相關,也就是人類共同面臨的生存危機。藝術選擇用輕巧和詩意的方式,以音樂、文學和視覺交織在一起的審美體驗,邀請我們去感受和思考這個沉重且急迫的議題。

2. 身體作為穿越時空的藝術品

文 余岱融

展品大都靜靜地等著人們到來。但如果它們既非畫作,也不是裝置物件,而是活生生的人呢?如果,它們不在美術館,而是進到更難定義的空間呢?

很多人可能都看過裝扮成雕像的街頭藝人,有些塗滿金漆,有些讓衣角固定在飄起的瞬間。這樣的「表演」算是活雕塑的一種,用身體當作材料取代木頭或金屬,不斷轉變姿態和位置。使用活雕塑概念的作品,多半具有玩耍、拿捏時間和空間上的選擇。

台灣藝術家林人中的作品《手扶梯上的藝術史》(Art History on Escalators)讓6名表演者在巴黎龐畢度中心外、連接一到六樓的手扶梯上,重新演繹包括龐畢度館藏在內、許多西方知名畫作中的人物姿態。有趣的是,手扶梯讓站上去的人「突然」變成靜止狀態,而這個透明的扶梯通道剛好又是主要進出口。藝術家利用這個具有過渡進、出場人潮功能,又會改變身體狀態的空間,讓藝術變成一個事件。表演不僅融入在一個平時不會有展覽的空間,也滲透進梯上的人們之間。一個下午,這些「藝術品」間歇地在一到六樓之間、每60分鐘一次,循環發生。觀眾看到什麼,以及和作品會有什麼樣的距離,取決於他們什麼時候抵達、逗留多久,以及剛好碰到哪個段落,造就了每個人獨一無二的觀賞經驗。

法國編舞家薩維耶・勒華(Xavier Le Roy)和香港表演者余美華的《Temporary Title, 2015 (Taipei 2023)》則是集結了15名表演者,進行了長達5小時的「展覽」,在一個寬敞、有明亮自然光照入的空間裡發生,像是某種表演卻沒有固定座位。表演者開場不久後就褪去衣物,四肢著地、用緩慢的速度裸身移動或翻滾。跟《手扶梯上的藝術史》一樣,表演者沒有角色,而是呈現各種身體狀態,只是他們不是模擬名畫人物,而是各自或成群,如動、植物般行動,創造出不斷轉變的「地景」。這5小時內,觀眾可以決定何時抵達和離開,也可以看要用多近、多遠的距離來觀賞。演出沒有燈光,隨天色變暗,最後一切都在黑暗中進行。這個作品用非日常、非人類的策略,拉出了綿延的時間感和模糊又有彈性的空間感,讓我們從人類的身體變化中,重新看待人對其他物種的想像與關係。

展品大都靜靜地等著人們到來。但如果它們既非畫作,也不是裝置物件,而是活生生的人呢?如果,它們不在美術館,而是進到更難定義的空間呢?

很多人可能都看過裝扮成雕像的街頭藝人,有些塗滿金漆,有些讓衣角固定在飄起的瞬間。這樣的「表演」算是活雕塑的一種,用身體當作材料取代木頭或金屬,不斷轉變姿態和位置。使用活雕塑概念的作品,多半具有玩耍、拿捏時間和空間上的選擇。

台灣藝術家林人中的作品《手扶梯上的藝術史》(Art History on Escalators)讓6名表演者在巴黎龐畢度中心外、連接一到六樓的手扶梯上,重新演繹包括龐畢度館藏在內、許多西方知名畫作中的人物姿態。有趣的是,手扶梯讓站上去的人「突然」變成靜止狀態,而這個透明的扶梯通道剛好又是主要進出口。藝術家利用這個具有過渡進、出場人潮功能,又會改變身體狀態的空間,讓藝術變成一個事件。表演不僅融入在一個平時不會有展覽的空間,也滲透進梯上的人們之間。一個下午,這些「藝術品」間歇地在一到六樓之間、每60分鐘一次,循環發生。觀眾看到什麼,以及和作品會有什麼樣的距離,取決於他們什麼時候抵達、逗留多久,以及剛好碰到哪個段落,造就了每個人獨一無二的觀賞經驗。

法國編舞家薩維耶・勒華(Xavier Le Roy)和香港表演者余美華的《Temporary Title, 2015 (Taipei 2023)》則是集結了15名表演者,進行了長達5小時的「展覽」,在一個寬敞、有明亮自然光照入的空間裡發生,像是某種表演卻沒有固定座位。表演者開場不久後就褪去衣物,四肢著地、用緩慢的速度裸身移動或翻滾。跟《手扶梯上的藝術史》一樣,表演者沒有角色,而是呈現各種身體狀態,只是他們不是模擬名畫人物,而是各自或成群,如動、植物般行動,創造出不斷轉變的「地景」。這5小時內,觀眾可以決定何時抵達和離開,也可以看要用多近、多遠的距離來觀賞。演出沒有燈光,隨天色變暗,最後一切都在黑暗中進行。這個作品用非日常、非人類的策略,拉出了綿延的時間感和模糊又有彈性的空間感,讓我們從人類的身體變化中,重新看待人對其他物種的想像與關係。

3. 回到畫家下筆的彼時彼刻

文 黃婉甄

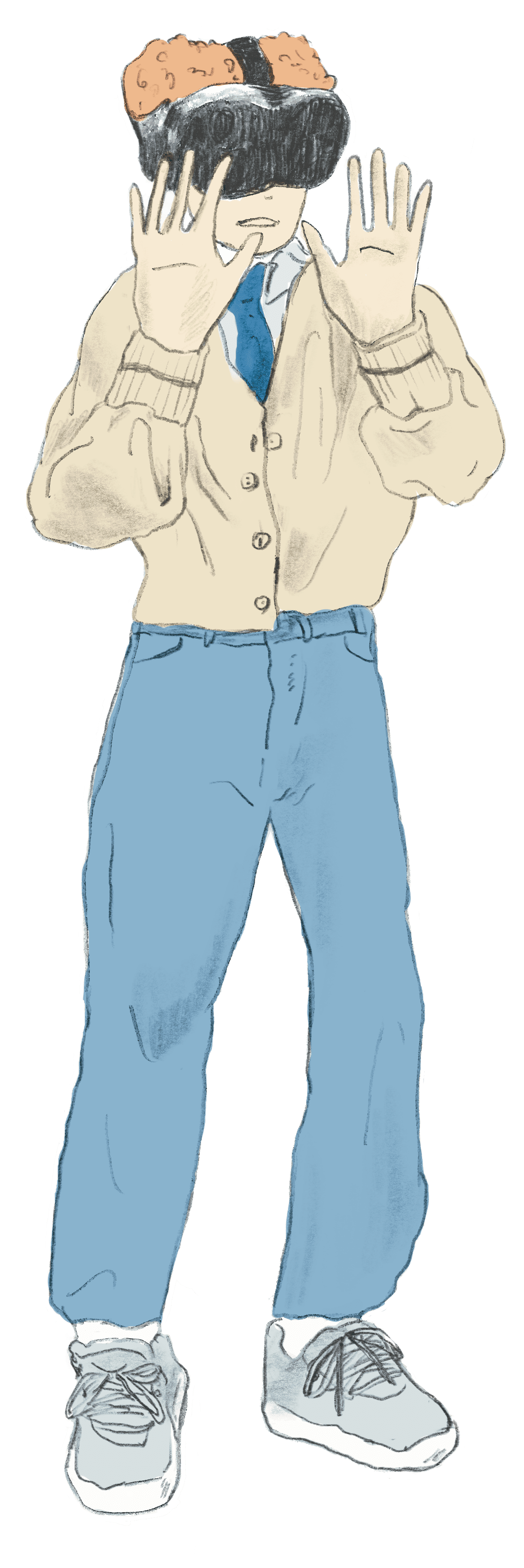

為了紀念印象派誕生150週年,巴黎奧賽博物館(Musée d'Orsay)今年推出了「巴黎 1874 年:創造印象派」特展,除了展示超過130幅印象派大作,還推出一支45分鐘的多人沉浸式VR影片《與印象派共度今夜,巴黎1874年》(Tonight with the impressionists, Paris 1874),這項體驗意外成為展覽一大亮點,開展以來一票難求,成為巴黎藝術愛好者熱議的話題之一。

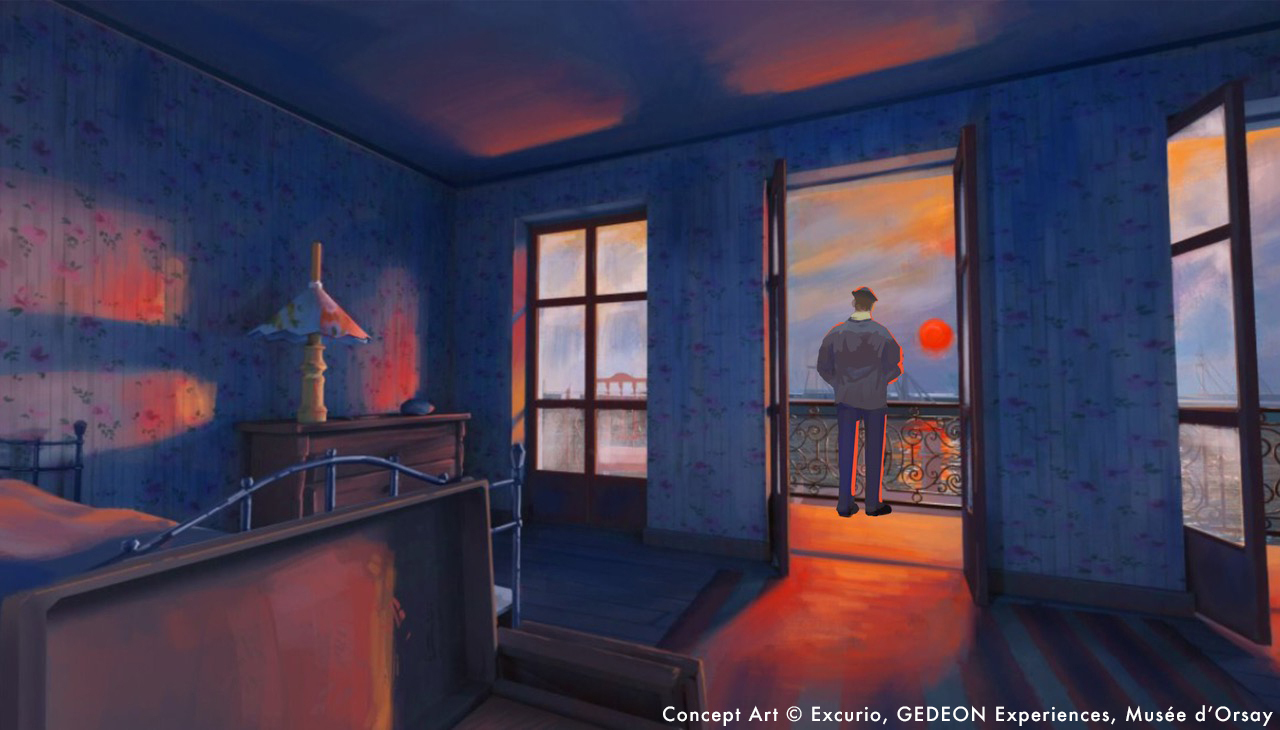

故事發生在1874年4月15日晚上,也是巴黎第一次舉行印象派畫展。為了追求獨立,幾位藝術家決定擺脫官方的束縛,舉辦自己的展覽。而在影片中,觀眾的起點便是在19世紀巴黎歌劇院廣場、畫展開幕前,跟隨一位有著藍色裙襬的年輕女子,穿越當時巴黎最繁華的街區,前往攝影師納達爾的工作室,也就是第一場印象派畫展的舉辦地。如今眾所周知的莫內、雷諾瓦、畢沙羅、塞尚等力挺出席的藝術家,也在現場滿腔熱血地向置身其中的我們,解說他們畫作背後的故事。

VR展區可容納約100位觀眾,以四人一組為單位,一起穿越回到過去,拜訪「未來」的印象派大師們,與他們一起探索巴黎,以及他們眼中的法國——街上談笑的行人、馬蹄噠噠的聲響、商店街的繁華景象——除了印象派大展,還能跟去馬內筆下的聖拉扎爾車站、拜訪在青蛙島上作畫的雷諾瓦,接著再與莫內一起看著冉冉升起的太陽,站在他背後,目睹他一筆筆完成知名畫作「印象・日出」。最後,再一起回到巴黎,在奧斯曼建築的屋頂探險,以印象派式的絢爛煙火結束這次旅程。

回到現實,心神還未離開19世紀的觀眾,隨即就能移步到展場接續觀展。方才在VR世界裡半透明的同伴突然都有了形體,緩步移動在展廳之間,接續欣賞真實的畫作。奧賽博物館復刻了150年前特展的樣式,也如VR體驗中每一個經過專家嚴謹考究的細節。一切都似曾相識,只是這一次畫作前不會再有藝術家本人親自導覽,而是一格格精心撰寫的文字說明。

停在莫內的作品前,看著那顆橘色的太陽,想著剛剛還跟他本人肩並肩看著同一片景色。對我來說,這些畫作已經不僅是畫框內的藝術,更是畫布前作者的心情投射、畫布外的城市意象,以及那段鮮活歷史的見證。

為了紀念印象派誕生150週年,巴黎奧賽博物館(Musée d'Orsay)今年推出了「巴黎 1874 年:創造印象派」特展,除了展示超過130幅印象派大作,還推出一支45分鐘的多人沉浸式VR影片《與印象派共度今夜,巴黎1874年》(Tonight with the impressionists, Paris 1874),這項體驗意外成為展覽一大亮點,開展以來一票難求,成為巴黎藝術愛好者熱議的話題之一。

故事發生在1874年4月15日晚上,也是巴黎第一次舉行印象派畫展。為了追求獨立,幾位藝術家決定擺脫官方的束縛,舉辦自己的展覽。而在影片中,觀眾的起點便是在19世紀巴黎歌劇院廣場、畫展開幕前,跟隨一位有著藍色裙襬的年輕女子,穿越當時巴黎最繁華的街區,前往攝影師納達爾的工作室,也就是第一場印象派畫展的舉辦地。如今眾所周知的莫內、雷諾瓦、畢沙羅、塞尚等力挺出席的藝術家,也在現場滿腔熱血地向置身其中的我們,解說他們畫作背後的故事。

VR展區可容納約100位觀眾,以四人一組為單位,一起穿越回到過去,拜訪「未來」的印象派大師們,與他們一起探索巴黎,以及他們眼中的法國——街上談笑的行人、馬蹄噠噠的聲響、商店街的繁華景象——除了印象派大展,還能跟去馬內筆下的聖拉扎爾車站、拜訪在青蛙島上作畫的雷諾瓦,接著再與莫內一起看著冉冉升起的太陽,站在他背後,目睹他一筆筆完成知名畫作「印象・日出」。最後,再一起回到巴黎,在奧斯曼建築的屋頂探險,以印象派式的絢爛煙火結束這次旅程。

回到現實,心神還未離開19世紀的觀眾,隨即就能移步到展場接續觀展。方才在VR世界裡半透明的同伴突然都有了形體,緩步移動在展廳之間,接續欣賞真實的畫作。奧賽博物館復刻了150年前特展的樣式,也如VR體驗中每一個經過專家嚴謹考究的細節。一切都似曾相識,只是這一次畫作前不會再有藝術家本人親自導覽,而是一格格精心撰寫的文字說明。

停在莫內的作品前,看著那顆橘色的太陽,想著剛剛還跟他本人肩並肩看著同一片景色。對我來說,這些畫作已經不僅是畫框內的藝術,更是畫布前作者的心情投射、畫布外的城市意象,以及那段鮮活歷史的見證。

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0