Articles

近期文章

Links

相關連結

SELF-ESTEEM

Tag

Share

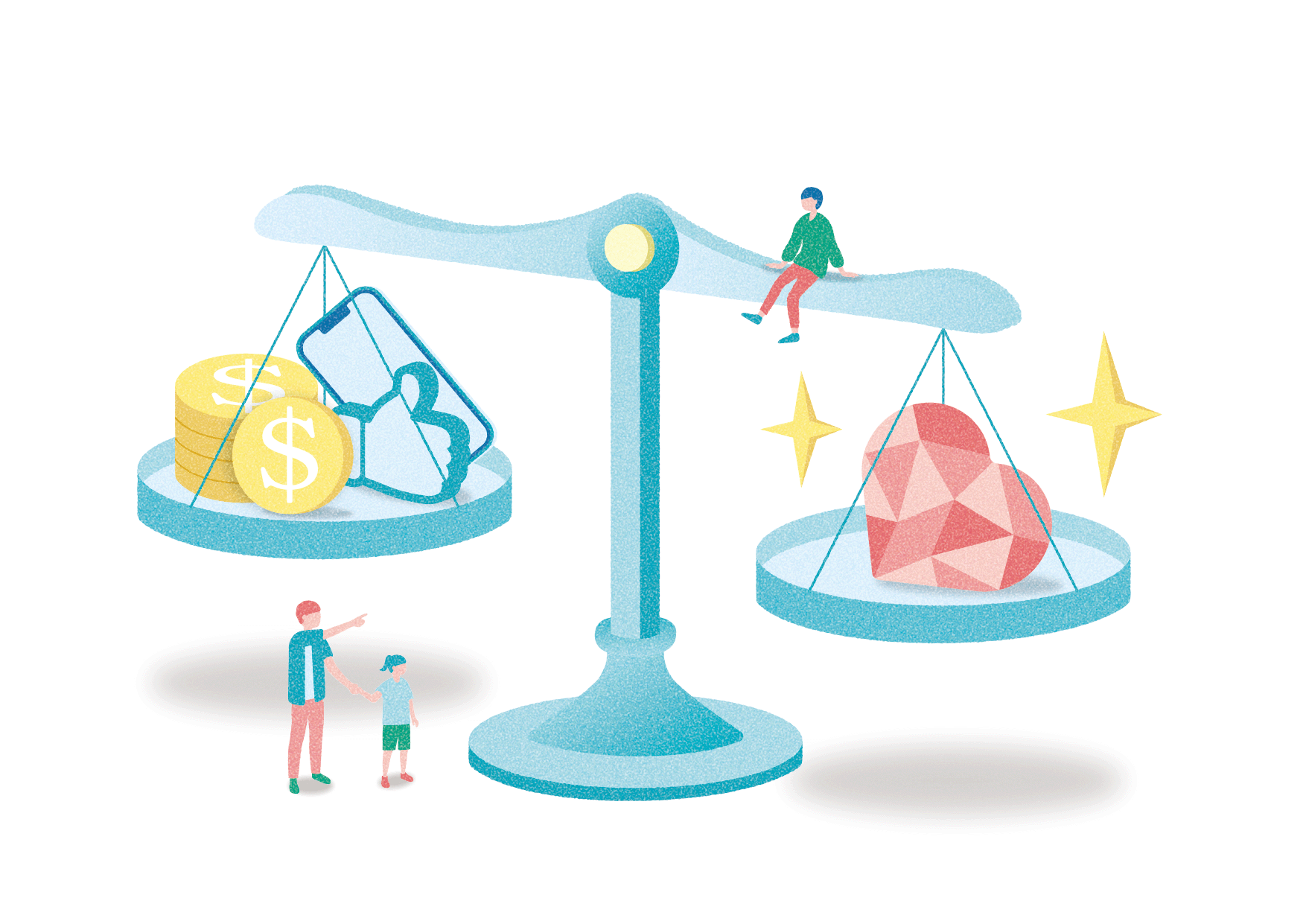

展現自己很好很棒,就足夠了嗎?

文|臺大哲學系兒童哲學研發中心學術委員 周詠盛

圖|張翔

日常生活當中,經常可觀察到類似言語或想法:「他有的我也要有。」「為什麼他可以我不行?」「我也想要看來很厲害的樣子!」但是,比較心態太過強烈並非好事,尤其是「沒人比我更厲害!」「我也要拿第一名!」之類的想法,很難適應於需要團體合作的環境。 因此從心理學角度看,青少年的確會有建立自信、尋求優越的動力,這是人格養成的重要一環。不過我們要明白的是,動力本身是中性的,只要有正確的導引,它就會是優點而非缺點。

關注換來愉悅,卻失去成長機會

比如堅信人性向善的孟子,就曾用過水的隱喻:「水信無分於東西,無分於上下乎?」水必然會向下流,這是一種先天的動力與傾向,至於它往東、往西或往哪個方向流,都是受後天環境與教育所影響。值得注意的是,有人會用金錢或網路流量來營造優越感,譬如買高級手機、名牌球鞋、在網路上狂暴發言以求得許多關注等。這或許會帶來很強烈的愉悅體驗,卻無法轉換成真正的自我成長。 那麼我們有哪些方式,來把動力導往可持續、可積累的方向?這裡簡單提供兩個做法:首先要知道,促成知識、技藝上的進步當然很好,但也要定期花上一點時間,了解自己哪裡可能不足。太常受到稱讚,可能會養成太驕傲的習氣;太常自我檢討,又難免傷害剛萌芽的自信。因此站在專業的分析來看,可以採取9:1的方式,經常告訴自己:無論是父母、師長或哪位英雄名人,十次決定當中,也難免有一次是需要改進的。

練習正確心態,找到自己的位置

其次可以想一想,為何奧運賽場上的頂級選手們,其實極少會有驕傲發言。這主要是因為,激烈競爭的賽場上,努力程度不一定能轉換成實際分數,再頂尖的選手也不敢保證自己每次都拿冠軍。尤其在團體競賽裡,有主角位置,有輔助位置,也有教練位置。每個人都把自己的工作做到最好,才有可能成就一名頂級選手。 這也代表著,頂尖選手除了練習正確技巧,也必須練習正確心態,羽球選手戴資穎就說過:「訓練不是為了冠軍,是為了面對對手時毫無畏懼。」有了這些認識,再回過頭來看金錢、高級品牌、點讚轉發數等,就可發現它們無助於人格上的強大。何況這些事物,往往受到享樂跑步機的效應影響:花越多資源在這類比較上,得到的滿足感卻會越來越少、越來越快消失。

沉溺短暫比較,快樂反而消失得快

古時候有一句話,叫「殺君馬者道旁兒」:有個騎士騎著俊馬在大路上狂奔,遇到眾人大聲鼓掌喝采,他聽了實在興奮不已,就不斷鞭打馬匹、要牠跑更快。但馬的體力終有極限,沒過多久牠忽然倒下、口吐白沫而亡。眾人一哄而散的同時,這位騎士又吃驚又悲傷:為什麼我的愛馬,會忽然就死掉了呢?有位老者走過來說:你的愛馬,是路旁那些歡呼的人殺死的。 網路時代,很多狂暴發言、怪異行徑都能吸引他人目光,但這些目光也會很快轉移,去找下一場戲來看。這時,那種只顧暴言的人,最終會替自己留下什麼呢?據此,比較心態是難免的,也是符合人性的,它不失為一種認知自我、認知社會環境的方式。但必須注意的是,從比較心態出發,如果沉溺於短暫滿足,最終可能得不到任何東西;但如果能將它放進人格、技藝的成長過程,如同各大賽事的頂級選手那樣,它就會是很好的助力而非阻力。

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0