Articles

近期文章

Links

相關連結

BALANCE

Tag

Share

為了什麼而活

夢想與現實只能二擇一?

文|黃書平/教師、任勢知識共同創辦人

圖|Jean Zhan

行為是有層次的,追求夢想的行為首先會先滿足存活的基礎條件

如果讓心理學家馬斯洛來回答「夢想」和「現實」是否矛盾?他也許會告訴你:「夢想和現實並不矛盾喔!」在人類行為的發展中,我們會試圖改變自身的環境,並努力存活下來。在馬斯洛的《動機與人格》(Motivation and Personality)中,他提出「需求層次理論」並指出行為有「分級」:首先,人會追求基本的「生理」,而後才會一步一步去滿足「安全」、「愛與歸屬」、「尊嚴」和「自我實現」的目標。換言之,你需要先吃飽穿暖,滿足基礎的「生理」需求,而後也許就能踏上夢想追求的道路,並在「自我實現」中感受心靈純然的快樂。只不過,滿足最基本的生理需求並沒有想像中容易,獲取最基本的食物、水、空氣、睡眠,其實在人類的歷史發展中,就會耗費大量的精神與時間,令人不禁思考:人究竟是「為了存活而活」、還是「為了自己而活」呢?這個難題,自千古以來即是人類的共同課題。

保有意識的思考,才能避免在分工時代機械化的消磨自己

隨著工業時代、直至科技時代的推演,人們的夢想和實踐的方式正不停地轉變。其中最劇烈的改變之一,就是分工合作,由經濟學家亞當・斯密(Adam Smith)在 1776 年發表的《國富論》中所提出。舉例來說:我們可以假設製造一個別針必須要有 18道步驟,主要包含:彎曲鐵線、製造圓頭、組合零件、上色、包裝……等等。過去通常僅由一人獨自製作,也就是這個人需要不停適應、並在新工具中切換自己的能力。往往花了一整天,也無法順利生產出一枚別針;但若能分工製造,也就是讓一個人只負責一到三項重複性的動作,效率就會大幅提升,並使群體量產賺取到最大利益。但無論是由「人」操作「機器」,或「人」把自己當「機器」,大部分人們都容易在這些日復一日中的工作中,漸漸消磨掉自己的想法,而失去活力。同時,挑戰不只會來自於「分工」模式的改變,還會來自「工具」的進步。但這些究竟是否有助於我們更接近和達成夢想呢? 哲學家黑格爾(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)在 1804 年的著作《精神哲學》中,深入探討了這項問題。他指出在科技時代中,我們愈來愈依賴機器,這除了讓我們離自然更遙遠,也讓我們的生活更加機械化,隨之而來的是我們作為「人」的主體價值愈來愈小。換言之,在分工模式和工具的進步中,我們確實有效增加了物質的產量,但我們節省下來的時間,並沒能夠留給自己去思考、築夢和探索,反而因為每天重複做一樣的事而感到精神日益枯竭。

瞭解自身興趣與專業,實際組合屬於自己的「斜槓」

但這並非要使大家對於時代的演變感到無力和失望!俗話說得好:「一枚硬幣總是有兩面!」正是因為當代分工細緻、器具進步,因此我們在思想上也得以擺脫過往必須「從一而終」的信念。現代的我們不用只侷限於一種傳統職業,還可以跳出既有的選項,創造出全新的模式。這個想法來自 20 世紀末至 21世紀初,由作家麥瑞克・艾波赫(Marci Alboher)於《雙重職業》(One Person/ Multiple Careers)提出的「斜槓」(Slash)理論:人們會根據自己的專業和興趣,發展出兩種以上的工作和生活模式。這使我們能享有更多種職業和身分,並能相對彈性且自由地安排時間。舉例來說:

電影《五星主廚快餐車》的男主角廚師,由強・法夫洛(Jon Favreau)扮演。而現實中,他同時也是知名作家、美食家和導演,執導或參與製作了耳熟能詳的漫威系列:《鋼鐵人》、《復仇者聯盟》、《蜘蛛人》等等。跨領域的能力不僅讓他身兼多重角色,更帶來了驚人的創造力⸺他綜合了自身編導、料理、寫作的複合專業,於 2019 年推出全新型態的料理實境秀《主廚名人齊做菜》,邀請各領域翹楚在節目上端出各自家鄉或異國的菜餚。在這系列的實境秀中,觀眾將體認到,每個人作為「人」都是如此充滿活力,並追求著各自想要的生活。

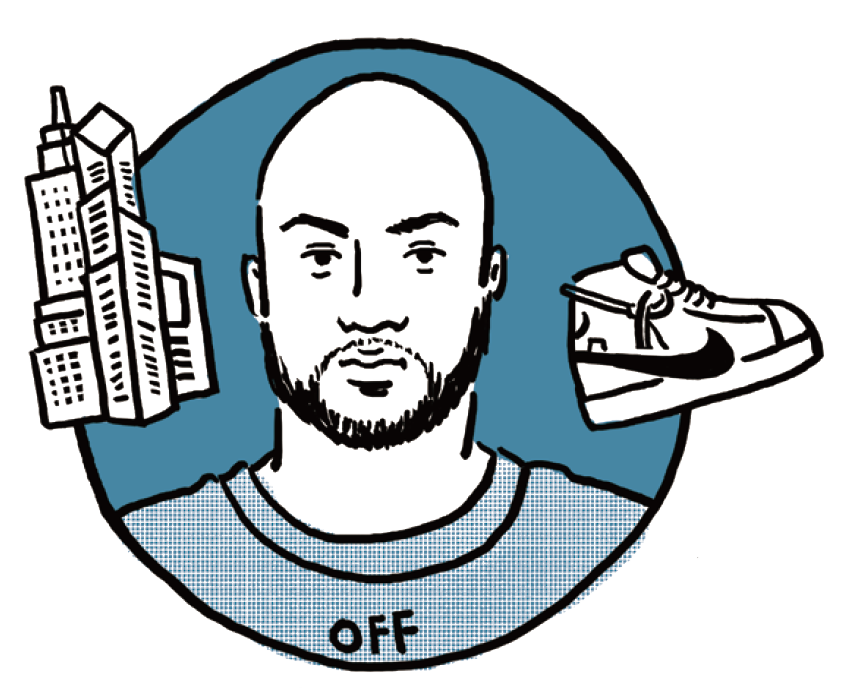

知名服飾品牌 Off-White 創辦人維吉爾・阿布洛(Virgil Abloh)被譽為藝術天才,然而,他大學其實讀土木工程系,甚至還攻讀建築碩士。維吉爾平日喜歡塗鴉、聽音樂,並在社群架設網站分享自己的穿搭。是在一次實習經驗後,才意外開啟服飾設計之路,沒想到而後創立的品牌掀起了時尚界巨浪,並於2018 年入選《時代》雜誌全球百大影響力人物。

但維吉爾並沒有就此滿足,他於各大藝術博物館推出個展「修辭手法」(Figures of Speech),展現自己遊走於各式媒材的非凡創作實力。此外,身為非裔,他同時關注當代黑人社群的發展和戰亂中流離失所的兒童。

在上述這兩個例子中,有個共通點:除了發掘個人的天賦和專長,還需要毅力和自制力督促自己認真鑽研每一項專業。這代表斜槓並不是「選擇愈多職業愈好」,而是對自己所選的專業精益求精,才能在機會來敲門時盡全力把握並挑戰。

夢想和現實並非二選一的單選題,而是一道自由回答的申論題

「你的夢想是什麼呢?」這個問題其實值得我們窮盡一生回應。因為在追逐的過程中,我們的每一次改變都能連結到更多新奇的可能,因此夢想其實是會變動的。總結而言,關於「夢想」和「現實」仍有兩點討論很值得我們留意: 第一,夢想的自我實踐包含著吃飽穿暖的現實。雖然夢想的選擇並沒有所謂的對錯,但確實會有「適合」和「不適合」的挑戰。而要「如何知道自己是否適合?」就會關係到「你是否瞭解自己的喜好和才能?」和「你有沒有實際去體驗?」 第二,「夢想」並不是單一機械化的依賴分工體系或複製現實中他人成功的生命經驗。即使社會中確實有許多讓人羨慕的人生,但我們每個人都是獨一無二的個體。雖然我們可以從他人的意見中汲取寶貴的經驗,但這些都必須內化成自我的反思才能成為茁壯的養分。畢竟沒有人可以靠著複製另外一個人的生命經驗來成為「自己」。 透過黑格爾,我們也能延伸一個思考角度,夢想和現實並非只能二選一,其實可以更近一步去思考兩者的關係。比起二分法,它更像是一個天秤:夢想因現實而修正、現實因夢想而有憧憬。在不斷失衡所帶來的平衡中,夢想和現實其實會互相作用,而我們需要找到自己可以站立的支點。 因此在急著回答「我的夢想」和隨之而來的「現實」考量之前,也許盡力嘗試各式各樣新的事物、不間斷地思考與認識自己,都能讓我們成為無限可能的未定義喔!

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0