Articles

近期文章

Links

相關連結

TRAVEL

Share

黑潮漂流,海闊天空:黑潮101 漂流計畫

文|編輯部

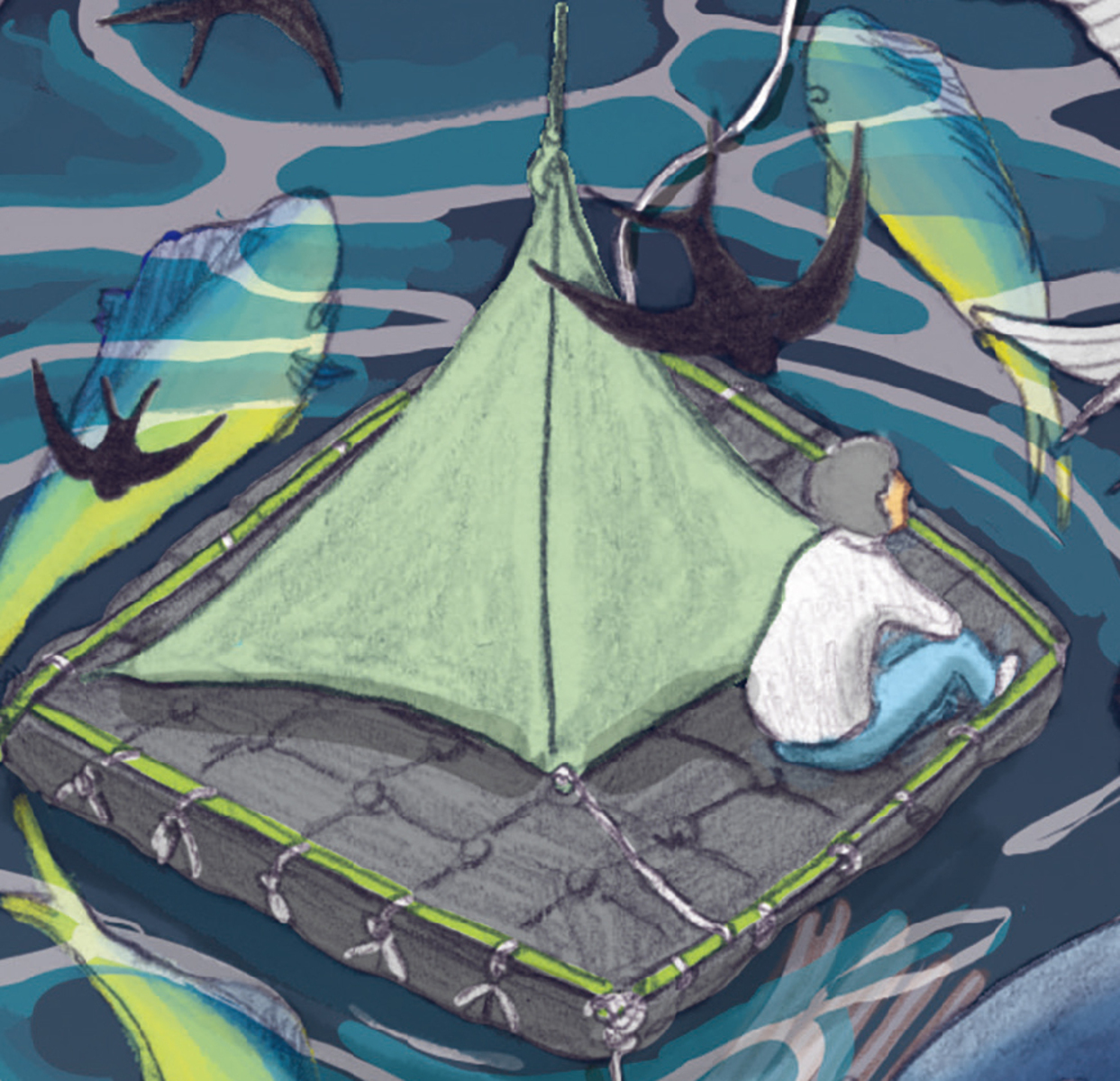

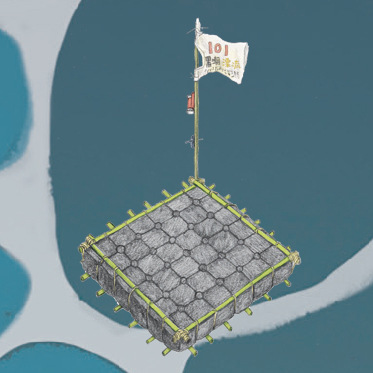

圖|劉倩帆

一提到「漂流」你會先想到誰?是小說中的魯賓遜? 還是現實世界漂流76 天的卡拉漢(StevenCallahan)?家鄉在花蓮,廖鴻基不只舉目能見山嶺植被,東部因斷層形成的海崖也讓他常有機會在岬角眺望海天一線,從而對深邃的海洋產生永無止盡的嚮往。

台灣是一個不算小的海島,我們與海洋間的關係卻不合理,追根究柢,祖先該是揚帆泛舟而來,現在許多島嶼居民卻不親海,面對彼處深不見底的洋流,不聽不看不接觸,也許能避免危險, 然而土地發展仍有其限制,未來勢必走向海洋, 尤其是航向與生活密切相關的海洋⸺黑潮。 黑潮是穩定流經東岸的洋流,迎來許多鯨豚的蹤跡。廖鴻基原先只是想效仿先民們如何一槳一槳地划過島嶼沿海,在2008 年有過獨木舟環島經驗後,他便開始構思怎麼乘著黑潮,用「漂」地漂過家鄉沿海。 2016 年8 月「黑潮101 海上漂流計畫」隊伍成行,他與團隊準備一架無動力方筏、一艘後援用戒護船,與滿載贊助者心意的九十九顆玻璃浮球,在台東沿海漂到宜蘭,縱使被認為「吃飽太閒」,像樂高玩具的方筏又看起來「絕對翻覆, 絕對解體」,各種能假設的意外:遇颱風或鋒面、遇人員意外受傷等失敗,及可能造成降低年輕人探索意願的後果都在催人打退堂鼓,但只要戒慎恐懼,做好準備,就能有不同以往的體驗,尤其在這趟航程中,廖鴻基五感知覺通往外在自然, 因為在方筏隨時翻覆的情況下,是一個絕佳的寫作狀態,伏案於保冷箱上,洋流汨汨地打來,人類最原始的「孤獨感」湧現,他卻不怕無聊,不怕一個人,因為如果懂得自我對話,就能沉浸其中,在思想上做出改變。 漂流僅僅花了一百個鐘頭,但正因為經歷過,他才知道「風哪透,流那狹」(北風愈強盛,南流流速愈強),衝擊了過往的經驗與猜想,風力與水力互相加乘,讓船隻快速往北漂流,不只如此,他更發想, 假使規劃個週末兩天一夜,行程有海釣、海泳與划獨木舟等等,翌日迎接第一道曙光,這樣黑潮漂流都有可能在未來變成商業休閒活動。 接下來,廖鴻基希望能讓更多島嶼住民認識抹香鯨,並關注抹香鯨的存續,即使陸地與海洋截然不同,敞開的海洋,仍有許多空間等我們去探索。

- ·

36 顆浮動碼頭方磚組成的3*3 平方公尺的平台

- ·

底盤架著12 根約3.5 公尺長的竹竿, 彼此50 公分間隔,六六橫豎排列, 方筏四周由4 根竹竿固定

- ·

方筏上有撐住遮陽布的1 根旗竿/燈柱,中段位置有1 顆 AIS(船舶自動識別), 頂 端有 1顆紅色信號燈

- ·

浮海45 公分,水下20 公分

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0