下滑看更多內容

Articles

近期文章

Links

相關連結

ART

Tag

Share

沉睡中覺醒:

超現實的唯一現實

文|Sue

那是科學尚未能完全解釋的神祕領域。那是超脫一切限制與疆界的奇幻次元。那是我們能夠騰空昂翔、盡情探索、恣意創造的空間。那是我們在酣睡之際遁入的另一個世界。每當我們睜開雙眼回到這個世界時,在那裡的記憶或依然鮮明,或隨即淡忘,又或搖曳在兩者之間,剩情緒與一身冷汗尚存。無論想不想得起來,那些記憶或許都在腦海某一處,等待我們去挖掘翻攪,而有些人則在遺忘之前,用這個世界的方式,記錄下了那個世界的吉光片羽。 20 世紀,藝術界逐漸興起一股剖析、描繪夢境的潮流,藝術家們著手處理夢、醒之間的矛盾,試圖勾勒出潛藏內心深處的意識。這些啟發自夢境的作品中,往往有著不合「這個世界」邏輯的奇幻場景,但對他們來說,這並不是「非現實」,而是超越了一般現實的「絕對現實」⸺正如畢卡索的那句名言:「你想像所及的一切都是真的!」

我的畫不是代表一個人的夢,而是所有人類的夢。

馬克・夏卡爾(Marc Chagall)

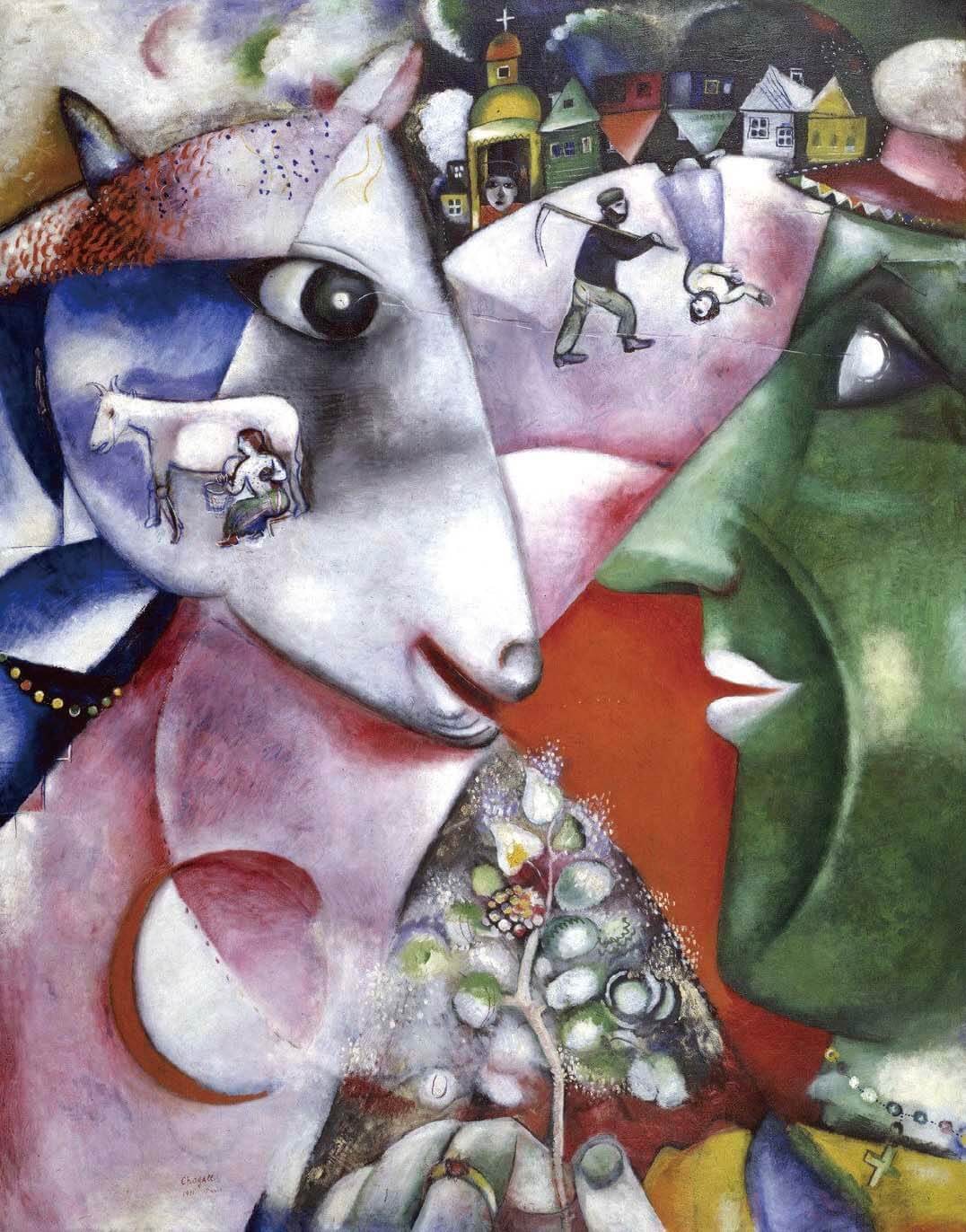

綠臉男子與一頭羊面對彼此,一條若隱若現的線連起對望的眼睛。這兩張側臉的輪廓,劃分出了整幅作品的基礎結構,延伸出的塊狀空間中,有著各式奇幻場景與故事上演⸺下方前景中,男子戴著戒指的手上握有一株發光的樹;左方羊的臉頰上,一名婦人正在擠牛奶;上方的小鎮中,東正教教堂門口浮現一張人臉、兩棟房子上下顛倒,一名同樣顛倒的女子看起來像是站在屋頂上,一旁還有一名拿著鐮刀走過的農民。

出生於白羅斯的猶太小鎮維捷布斯克的夏卡爾,在遠赴巴黎一年後創作了這幅畫,正如標題所暗示的,此作描繪的是夏卡爾的故鄉;繽紛的色彩下,充滿了東歐民間故事、農村生活和猶太文化的元素(例如男子手上的「生命之樹」便是猶太教的重要符號)⸺且由想像力重塑,完全不受自然顏色、實際大小、甚至地心引力束縛,好比一場關於童年與家鄉記憶的夢。

事實上,這場夢是夏卡爾作品的永恆命題。一生漂泊各地的他,在 57 歲時就曾寫下一封《致我的城鎮維捷布斯克》,對故鄉真摯告白:「我沒有和你在一起,但我沒有一幅作品不與你的精神、你的反思一同呼吸。」但同時,夏卡爾也煞費苦心地拓展作品的視角,而不只是從單一的猶太人角度描繪。他的畫從自身記憶出發,卻總是講述著普世情感;他的畫還有著天馬行空的創意,主題卻往往是真實生活⸺或者,用夏卡爾自己的話來說:「我的畫不是代表一個人的夢,而是所有人類的夢。」

綠臉男子與一頭羊面對彼此,一條若隱若現的線連起對望的眼睛。這兩張側臉的輪廓,劃分出了整幅作品的基礎結構,延伸出的塊狀空間中,有著各式奇幻場景與故事上演⸺下方前景中,男子戴著戒指的手上握有一株發光的樹;左方羊的臉頰上,一名婦人正在擠牛奶;上方的小鎮中,東正教教堂門口浮現一張人臉、兩棟房子上下顛倒,一名同樣顛倒的女子看起來像是站在屋頂上,一旁還有一名拿著鐮刀走過的農民。

出生於白羅斯的猶太小鎮維捷布斯克的夏卡爾,在遠赴巴黎一年後創作了這幅畫,正如標題所暗示的,此作描繪的是夏卡爾的故鄉;繽紛的色彩下,充滿了東歐民間故事、農村生活和猶太文化的元素(例如男子手上的「生命之樹」便是猶太教的重要符號)⸺且由想像力重塑,完全不受自然顏色、實際大小、甚至地心引力束縛,好比一場關於童年與家鄉記憶的夢。

事實上,這場夢是夏卡爾作品的永恆命題。一生漂泊各地的他,在 57 歲時就曾寫下一封《致我的城鎮維捷布斯克》,對故鄉真摯告白:「我沒有和你在一起,但我沒有一幅作品不與你的精神、你的反思一同呼吸。」但同時,夏卡爾也煞費苦心地拓展作品的視角,而不只是從單一的猶太人角度描繪。他的畫從自身記憶出發,卻總是講述著普世情感;他的畫還有著天馬行空的創意,主題卻往往是真實生活⸺或者,用夏卡爾自己的話來說:「我的畫不是代表一個人的夢,而是所有人類的夢。」

我的作品是為想像力留下一道敞開的門,讓觀者每一次都能看到不同的東西。

多蘿西婭・坦寧(Dorothea Tanning)

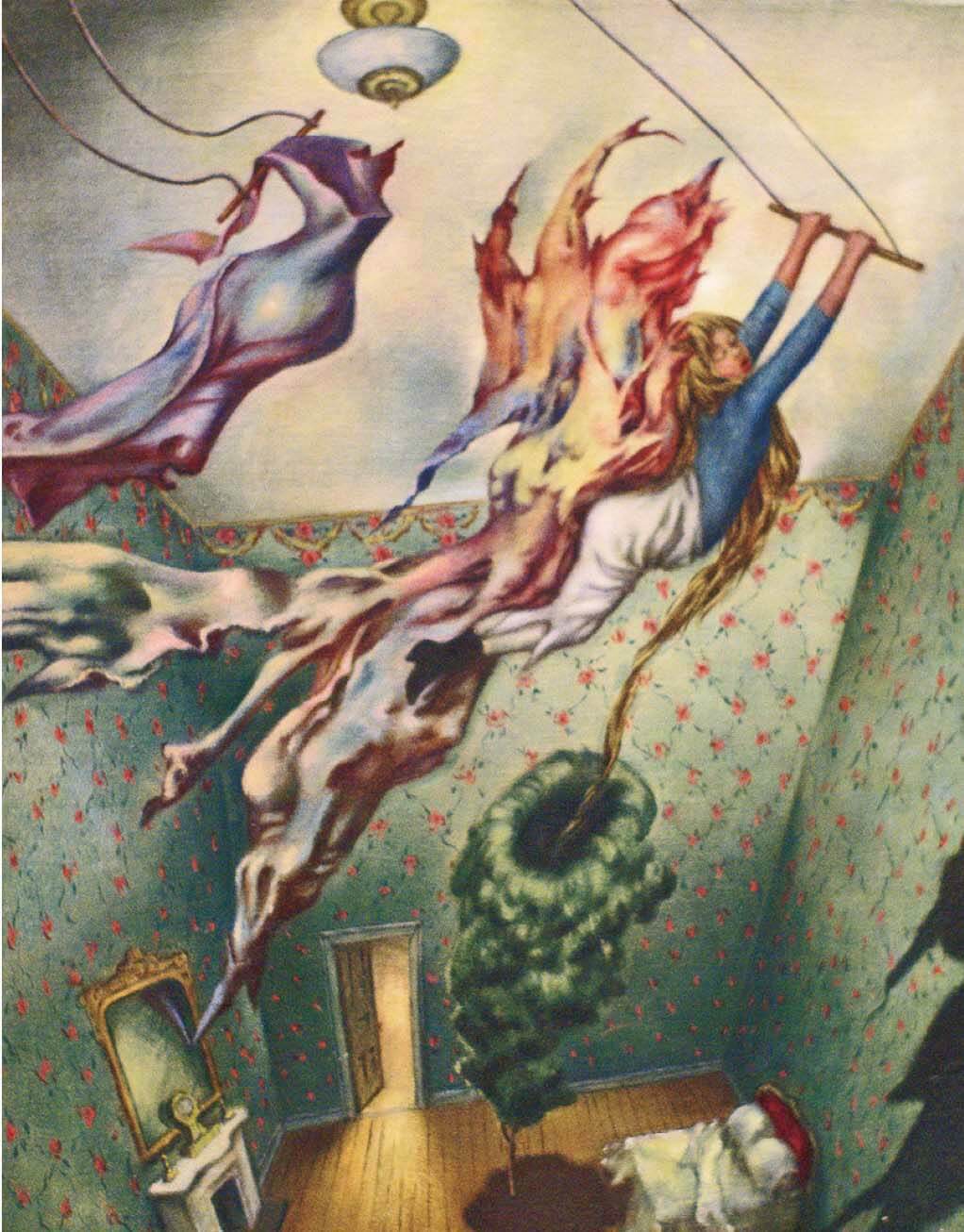

穿著藍衣白裙的女孩輕閉著眼、神情放鬆,彷彿在夢遊一般,手上抓著不知從哪懸吊下來的鞦韆,擺盪在床上方,頭髮如伸入漩渦般捲向一顆種在房內的樹。她身上披著一塊狀似翅膀的布料,舞動的布料尾端伸向壁爐,在鏡子裡留下倒影,後方還有另一塊布料、抓著另一個鞦韆跟她一起擺盪,右方牆上映出大大的影子。在這幅畫中,女孩是做夢的人,也是夢裡的人。

「你夢見過自己在飛嗎?我夢過好幾次……」坦寧以描繪生動的夢境聞名,《化身》便是出自她的一場「雙層」飛行夢,而身兼作家的她,也在書中詳實記錄了這場夢:

夢中,她在樹下發現了一件暗紅色「飛行裝備」,那是用多塊布條以繩結綁在一起製成的,她穿上它,飛了起來。然後在黎明時分,她醒了,但還沉浸在幻想之中。她看見床邊一件暗紅色長袍,於是將長袍撕成條狀、綁好,然後穿上。什麼也沒發生,她笑自己做了荒唐的事。突然,她感覺腳有點麻麻的⸺「我明白了,我不再站在地上,而是慢慢爬上溫暖的空氣中了。」

她在天花板盤旋,然後飛出窗外,到廣場上。坦寧寫道,「街燈剛熄滅,黎明的第一縷微光勾勒出城市中心樹木、巷弄和商店的輪廓。我朝商店的方向飛去,抵達時抓住了屋頂的尖塔。我多麽輕盈啊!無數情感在我血液中攪動!樹木、房屋,一切都在我腳底下散發著寧靜的光芒……」這段經歷就像「醒著的夢」,這個體驗「是真實的,非常真實,而且無比美妙。」

穿著藍衣白裙的女孩輕閉著眼、神情放鬆,彷彿在夢遊一般,手上抓著不知從哪懸吊下來的鞦韆,擺盪在床上方,頭髮如伸入漩渦般捲向一顆種在房內的樹。她身上披著一塊狀似翅膀的布料,舞動的布料尾端伸向壁爐,在鏡子裡留下倒影,後方還有另一塊布料、抓著另一個鞦韆跟她一起擺盪,右方牆上映出大大的影子。在這幅畫中,女孩是做夢的人,也是夢裡的人。

「你夢見過自己在飛嗎?我夢過好幾次……」坦寧以描繪生動的夢境聞名,《化身》便是出自她的一場「雙層」飛行夢,而身兼作家的她,也在書中詳實記錄了這場夢:

夢中,她在樹下發現了一件暗紅色「飛行裝備」,那是用多塊布條以繩結綁在一起製成的,她穿上它,飛了起來。然後在黎明時分,她醒了,但還沉浸在幻想之中。她看見床邊一件暗紅色長袍,於是將長袍撕成條狀、綁好,然後穿上。什麼也沒發生,她笑自己做了荒唐的事。突然,她感覺腳有點麻麻的⸺「我明白了,我不再站在地上,而是慢慢爬上溫暖的空氣中了。」

她在天花板盤旋,然後飛出窗外,到廣場上。坦寧寫道,「街燈剛熄滅,黎明的第一縷微光勾勒出城市中心樹木、巷弄和商店的輪廓。我朝商店的方向飛去,抵達時抓住了屋頂的尖塔。我多麽輕盈啊!無數情感在我血液中攪動!樹木、房屋,一切都在我腳底下散發著寧靜的光芒……」這段經歷就像「醒著的夢」,這個體驗「是真實的,非常真實,而且無比美妙。」

我擁有通往其他世界的管道,人人都有,因為我們會做夢。

李奧諾拉・卡林頓(Leonora Carrington)

卡靈頓穿著白色馬褲、褐色上衣與綠色外套,一頭亂髮浮誇地蓬鬆,彷彿飄浮在空中。她坐在藍色椅子上,眼睛直視觀者,抬起一隻手伸向前方的鬣狗;這隻正處於哺乳期的鬣狗宛如鏡像般,眼睛同樣直視觀者,並抬起一隻前腳伸向她。她背後一隻玩具木馬懸浮空中,面朝著華麗窗簾後頭一扇沒有玻璃的窗戶,外面一隻白馬奔馳於樹林間。

出生在英國鄉村莊園的卡靈頓,兒時生活總環繞著動物、童話、傳說,以及夢境,成年後,這些兒時記憶成了她作品中的主軸。鬣狗與馬出現在她的無數作品中。兩種動物在這幅自畫像中都是代表卡靈頓自身。她說過自己「就像一隻鬣狗,有永遠無法滿足的好奇心」,這隻夜行性動物暗示著她豐饒的夢境,也是她所謂「內心的野獸」,而牠宛如鏡像的動作和母性特徵,也和一身褲裝的卡靈頓形成了呼應與對比,或也意味著對傳統女性形象的反叛。馬的象徵很可能源自神話中騎著白馬的女神艾波娜;房內沒有尾巴與鬃毛的玩具白馬,或意味著她在保守家庭裡度過的童年,而房外的白馬帶有獨立與自由的意味,代替她在一片翠綠中奔跑。儘管內、外空間看似清楚區隔,但卡靈頓以衣物顏色與窗外景色作呼應。

尚有許多謎題:暗藏細節的藍色椅子(高跟鞋與人手)、磁磚地上刻意留下的一塊模糊、卡靈頓的手勢……這幅畫藏著她的過去、她的情感、她的叛逆和她對自由的渴望,畫/夢中的各種蛛絲馬跡,都暗示著無數可能的答案,而要解開畫/夢中世界的謎題,我們所需要的只是發揮一點想像力。

卡靈頓穿著白色馬褲、褐色上衣與綠色外套,一頭亂髮浮誇地蓬鬆,彷彿飄浮在空中。她坐在藍色椅子上,眼睛直視觀者,抬起一隻手伸向前方的鬣狗;這隻正處於哺乳期的鬣狗宛如鏡像般,眼睛同樣直視觀者,並抬起一隻前腳伸向她。她背後一隻玩具木馬懸浮空中,面朝著華麗窗簾後頭一扇沒有玻璃的窗戶,外面一隻白馬奔馳於樹林間。

出生在英國鄉村莊園的卡靈頓,兒時生活總環繞著動物、童話、傳說,以及夢境,成年後,這些兒時記憶成了她作品中的主軸。鬣狗與馬出現在她的無數作品中。兩種動物在這幅自畫像中都是代表卡靈頓自身。她說過自己「就像一隻鬣狗,有永遠無法滿足的好奇心」,這隻夜行性動物暗示著她豐饒的夢境,也是她所謂「內心的野獸」,而牠宛如鏡像的動作和母性特徵,也和一身褲裝的卡靈頓形成了呼應與對比,或也意味著對傳統女性形象的反叛。馬的象徵很可能源自神話中騎著白馬的女神艾波娜;房內沒有尾巴與鬃毛的玩具白馬,或意味著她在保守家庭裡度過的童年,而房外的白馬帶有獨立與自由的意味,代替她在一片翠綠中奔跑。儘管內、外空間看似清楚區隔,但卡靈頓以衣物顏色與窗外景色作呼應。

尚有許多謎題:暗藏細節的藍色椅子(高跟鞋與人手)、磁磚地上刻意留下的一塊模糊、卡靈頓的手勢……這幅畫藏著她的過去、她的情感、她的叛逆和她對自由的渴望,畫/夢中的各種蛛絲馬跡,都暗示著無數可能的答案,而要解開畫/夢中世界的謎題,我們所需要的只是發揮一點想像力。

超現實主義具有破壞性,但它破壞的只是限制我們視野的枷鎖。

薩爾瓦多・達利(Salvador Dalí)

一片貧瘠的土地上,有一個不知名生物,像閉著眼睛的扭曲人臉,上頭有一個軟掉的鐘。一旁的木頭平台上有另一個軟掉的鐘,上頭還有一隻蒼蠅。平台上還長著一顆「沒有葉子的橄欖樹」,上面也掛了一個「軟鐘」。唯一沒有軟掉的鐘是闔起的懷錶,但上面爬滿了螞蟻。遠方海岸線上,右方岩石倒影在平靜無浪的海面上,天空籠罩著黎明時分仍昏暗的天色。在這裡,時間彷彿失去了意義,癱軟四散在陰影中,對比著遠方明亮處的岩石、天空、大海等象徵永恆的地理景觀。

據達利本人描述,這幅畫的靈感啟發自「在太陽下融化的卡門貝爾乳酪」,而遠方海岸則是故鄉西班牙里加特港灣附近的景色。他經常將自己的作品描述為「手繪的夢境照片」⸺但他不是瘋狂隨性的筆觸來呈現一個魔幻世界,而是以不尋常的方式來呈現尋常事物,並以精準洗鍊的油畫技巧,栩栩如生地描繪出奇蹟般的景象。

一切都源於達利對夢的狂熱。他經常在創作時打盹,以誘發自己的幻覺,好讓自己能深入潛意識挖掘,他還會用香氛、音樂和光線來實驗,並試圖控制他的夢,再詳實記錄下來。「人們已不想再聽人談論奇蹟」,達利在書中談論自己的繪畫策略時聲稱,「人們想要親眼見證奇蹟」,於是他以逼真的手法,將夢中的異想天開落實於畫布上。儘管他在晚年遠離夢境,改在科學中汲取靈感,但達利以及一眾超現實主義畫家,早已用夢在藝術史上寫下了新的一頁。

那麼,在睡著之後,我們究竟會到哪裡?在那裡發生的一切,又說明了什麼?超現實主義的藝術家們,以藝術探索答案,然後把他們的所得「具體化」,提供我們對現實的另一種解讀方式⸺更重要的是,他們充分利用夢所提供的無限可能,創作出一幅又一幅重新定義了「現實」的傑作。

一片貧瘠的土地上,有一個不知名生物,像閉著眼睛的扭曲人臉,上頭有一個軟掉的鐘。一旁的木頭平台上有另一個軟掉的鐘,上頭還有一隻蒼蠅。平台上還長著一顆「沒有葉子的橄欖樹」,上面也掛了一個「軟鐘」。唯一沒有軟掉的鐘是闔起的懷錶,但上面爬滿了螞蟻。遠方海岸線上,右方岩石倒影在平靜無浪的海面上,天空籠罩著黎明時分仍昏暗的天色。在這裡,時間彷彿失去了意義,癱軟四散在陰影中,對比著遠方明亮處的岩石、天空、大海等象徵永恆的地理景觀。

據達利本人描述,這幅畫的靈感啟發自「在太陽下融化的卡門貝爾乳酪」,而遠方海岸則是故鄉西班牙里加特港灣附近的景色。他經常將自己的作品描述為「手繪的夢境照片」⸺但他不是瘋狂隨性的筆觸來呈現一個魔幻世界,而是以不尋常的方式來呈現尋常事物,並以精準洗鍊的油畫技巧,栩栩如生地描繪出奇蹟般的景象。

一切都源於達利對夢的狂熱。他經常在創作時打盹,以誘發自己的幻覺,好讓自己能深入潛意識挖掘,他還會用香氛、音樂和光線來實驗,並試圖控制他的夢,再詳實記錄下來。「人們已不想再聽人談論奇蹟」,達利在書中談論自己的繪畫策略時聲稱,「人們想要親眼見證奇蹟」,於是他以逼真的手法,將夢中的異想天開落實於畫布上。儘管他在晚年遠離夢境,改在科學中汲取靈感,但達利以及一眾超現實主義畫家,早已用夢在藝術史上寫下了新的一頁。

那麼,在睡著之後,我們究竟會到哪裡?在那裡發生的一切,又說明了什麼?超現實主義的藝術家們,以藝術探索答案,然後把他們的所得「具體化」,提供我們對現實的另一種解讀方式⸺更重要的是,他們充分利用夢所提供的無限可能,創作出一幅又一幅重新定義了「現實」的傑作。

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0