Articles

近期文章

Links

相關連結

CLASSROOM

Tag

Share

打開一扇感知美的窗

「卡邦殼」與美感教育課程實驗

文|曾成德/教育部美感教育課程推廣計畫主持人

圖|教育部美感教育課程推廣計畫

美感沒有統一的課本,只有從日常取材的不斷練習,我們可以從五大不同類型的美感教學實作中,看到老師們的投入與同學們獲得的啟發。

阿根廷文學家波赫士(Jorge Luis Borges) 在《 想 像 的 動 物 》書中描述一種極為珍貴的寶石「 卡邦殼(carbuncle)」。類似夜明珠,它可以在黑夜中散發出柔和粉色光芒,甚至照亮整個房間。卡邦殼存在於龍的腦中,問題是它只存在於活的龍體,隨著龍的死亡,卡邦殼也隨之消失,因此騎士的難題是必須正面迎向張牙舞爪的活龍。新課綱改革,推動美感教育所面對的挑戰,就猶如騎士正面迎擊巨龍,在活的體制內披荊斬棘,開拓教育新方向而照亮未來。過去三年來台灣中學教師參與共有 12 萬 5,521 人次,開發出 762 堂課程。展覽選集了 36 顆卡邦殼,象徵美感教育課程於中學教育的 36 小時 , 呈現台灣師生們面對未來無畏前進的努力。 「美」到底怎麼學?「美」是可以教的嗎?美感教育課程發展計劃以「美:生活與學習」出發,將「美」化為具體的經驗、行動與學習,引導孩子在生活中發現美,將美帶進生活。結合設計思考,透過「現象導向」、「問題導向」與「方案導向」的學習,藉由「做中學」,呈現當代台灣教育新課綱、跨領域的剪影。 美感教育是一種「慾望的教育」、「在乎的學習」與「有感的未來」。美感教育相較於其他學科教育有一個特殊之處⸺它是最適合跨域整合的學科,也最容易產生學習背後的「驅動力」。換句話說,美感教育是由“What”到“What For”。美感教育是個動詞,從不止步於探討“What”(是什麼),反而更進一步提問“What For”(為什麼)。兩者的巨大差異在加入了“For”(為);“For What”為什麼做?“For Whom”為誰而做? 透過觀察、理解與創作,種子老師與年輕學子一起想像花窗與結構、植物與節氣、制服與穿著、面紙與收納、食物與時令、生活雜誌與說故事等等,開發出充滿無限想像力與灌入各種問題解決力的美感教育課程。集「概念」、「教學法」、「課程設計」於一。展覽在教育理念、學習工具、紀錄影像、資訊圖像,以及生師實驗與專業實踐的成果作品的呈現下,開展了一場發現、探索與創造的美感之旅。

用黑白攝影,在校園中自由拍攝,規則只有一條⸺每個人都要捕捉到仰望的天空。往上看的照片,留下天空與屋舍的分界線,減法的構圖讓天色占據一半的畫面;接著把照片裱於紙上,刻出鏤空圖案,再用色塊遮去建築,剝除複雜的視覺資訊,保留校舍的空間印象。最後學生將各自的天際線連起,展覽於校舍,重構出眾人共享的校園。

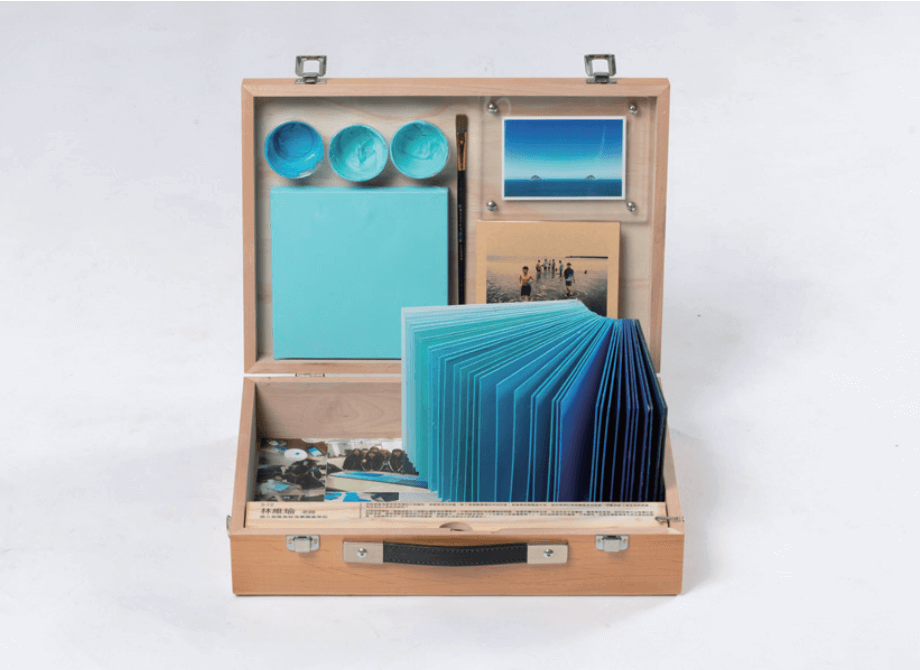

海天的藍是基隆的共同印象,更是學校制服主色。從介紹數位攝影與色票程式,到同學們互助完成色彩平塗圖版,雖是單色卻能呈現出層次與細節差異,讓每個藍色都有不同表情。課程中,同學總是詢問:「下次要在上面畫圖案嗎?」但成品中沒有圖像、只有顏色,鼓勵學生不一定得依附符號圖案,同樣能找到自己的美感信心。

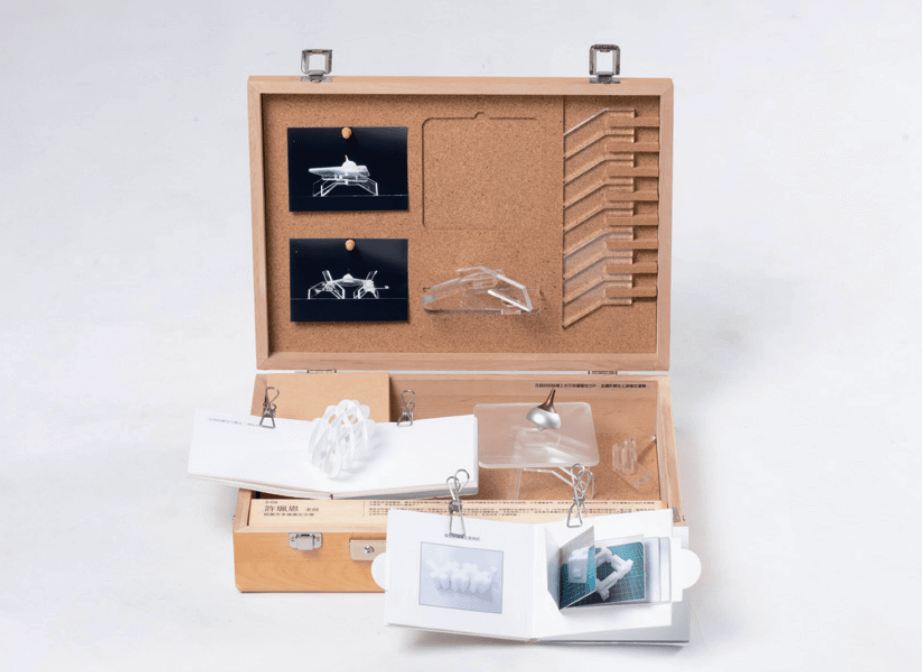

「這是最好最穩的形狀嗎?」利用「世界咖啡館」的方式,討論數種積木,例如單純的木條、市面的樂高與斗栱玩具和複雜的組合雪花片。接著學生自行設計卡榫積木,結合斗栱與雪花片的構造原理;測試過程中不斷調整造型、角度與開口大小,在撐起的小平台上打起陀螺,測試穩定度,回到遊戲的本質,藉由實作回答最初的問題。

學生經歷親手造紙的步驟,選擇現成紙樣,打成紙漿後重抄成手工紙,再加入不同的材質,交織成纖維裡的視覺或觸感焦點。接著將原始紙漿、第一次手抄紙、加入異材質的再抄,以及同學們帶來的質感圖片,共同編排成方形版面;最後將整段經歷寫成手抄紙的故事,讓最平實的工藝,產生詩性的提升。

從觀察色澤、粗細、軟硬、乾濕、冷暖等質感,再到刮、敲、刷、磨等多重加工試驗,同學自行選擇鐵器、黏土、水泥等材質,配合雕塑或灌注等不同方向。在花器形體的設計同時,預想質感、構成、表現上的各種機會,造就多元精采的結果。製作完成後,再因著器皿選擇植物,讓花草的質感、型態,自然成為設計的一部分。

|總策劃:曾成德 |計劃顧問:劉惠媛、張基義、林靜娟、簡菲莉 |展覽總監:蔡紫德 |展場設計:蔡嘉豪+本埠設計 |分區策展:何欣怡、凌天、尤稚儀、葉思佑、 魏嘉成、許鈺盛 |展示執行:盧昱秀、李舲、謝依容、范瑄、歐陽君年、林文婷、李柔萱、蔡昀臻、曹逸盈 |攝影:李清安、劉璧慈、羅慕昕、許鈺盛

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0