Articles

近期文章

Links

相關連結

COSTUME AND COLOR

Share

百步蛇是最好的朋友

布農族的傳統祭典與服飾

文|財團法人福祿文化基金會執行長暨北投文物館館長 李莎莉

在慶典中,除了手裡拿的禮物、耳裡聽聞的傳說、嘴裡吃的料理,身上穿戴的衣物配件也是人們表達自己及傳統文化的方式之一。衣服和生活方式息息相關,上頭織著的圖紋,靈感往往來自大自然中的鳥獸草木,材料也大多採用獸皮或麻布。以下邀請研究台灣原住民族服飾的李莎莉館長,與你分享布農族傳統服飾的樣式、祭典與音樂。

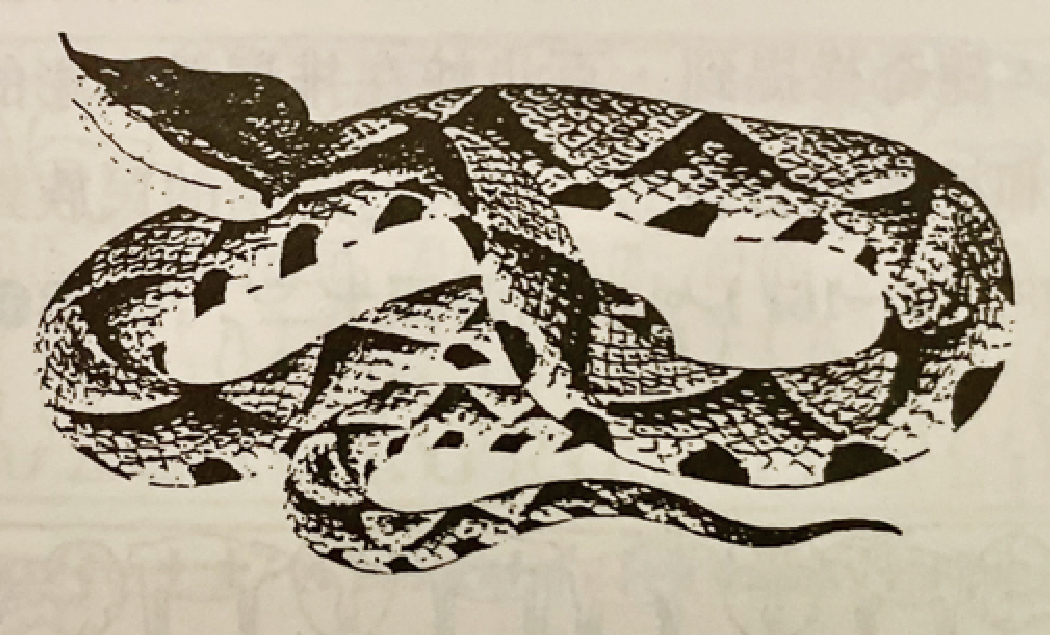

台灣原住民族傳統服飾的樣式、圖紋與色彩,與社會組織及祭典儀式息息相關。此外,在藝術價值方面,傳統服飾所展現出的不只是物質文化的精緻度與美觀性,更能看到美學的脈絡與智慧成果。它們無疑是最珍貴的台灣文化資產。 原住民各族服飾豐富多彩,不僅發展出重要的族群識別表徵,更顯現了原民衣飾文化的獨特性、多元性及包容性。在各族群的生活領域中,大自然界的一草一木都是取材對象,太陽與彩虹更常常作為靈感的源頭,而各族的社會組織、傳說、宗教信仰以及生產方式,也都反映在織布或刺繡圖紋上,接下來要介紹的布農族,就是典型的代表。 布農族是台灣原住民 16 族群中移動率最大,且最適應高山環境的族群。一般利用獸皮、傳統麻布,以及外來的棉布作為衣服的材料。傳統織紋以百步蛇背脊的菱形紋為主,傳達百步蛇(qavit)是族人「最好的朋友」(kaviaz)之意。族人喜歡搭配紅、桃紅、橙、紫、黃及藍等鮮豔色彩,構 成男子長衣的主要圖紋,稱為棋盤式菱形紋。 根據傳說,有段時間布農族婦女對於織布圖案已經沒有新靈感了,恰好看見百步蛇,就跟百步蛇借了小蛇,參考小百步蛇身上的圖案織在布上。但興奮地忙碌幾天後,竟忘了那被放在甕裡多時的小蛇,想起來時,小蛇已經死亡,此事引發一場人蛇交戰。另有一說是布農族借用了百步蛇身上菱形花紋作為織布圖案,所以百步蛇跟布農族結為世交,成為「最好的朋友」。此種取材於蛇紋的圖案,在男子圍成一圈舉行祭典儀式時最為明顯,尤其是吟唱八部合音(pasibutbut)、讚功宴或報戰功(malastapang)等時刻,由於背對著外面,因此大多在背部織以美麗的紋飾。 布農族的「八部合音」是族人為了祈求來年小米能夠豐收,透過集體合唱,將大家的心願傳達給天神的一種儀式,因其天籟之聲而聞名全球,舉行於每年 1 至 3 月,在射/打耳祭(malaqtainga)後,播種祭前。為了祈求小米能夠豐收,布農族男子會手牽著手圍成一個圓圈(一般是 6 至 12人的偶數),合唱「祈禱小米豐收歌」。族人相信,歌聲愈好、天神愈高興,今年的小米就會大豐收,因此,每一個人都以虔敬的心情演唱。八部合音雖然名為八部,但實際人數不一定要是 8 人,可增加至 12 人或更多,以人聲方式發出韻母聲進行和聲。自日本學者黑澤隆朝於 1952 年向聯合國教科文組織報告八部合音的價值之後,該曲譜和表現方式即開始揚名於國際。 布農族一整年有許多的祭典,比較重要的包括開墾祭、小米播種祭、除草祭、收穫祭、狩獵祭等,其中又以每年 4、5 月的射耳祭最為隆重盛大,具有薪火相傳、教育、競技、團結等意義。 在射耳祭前半段嚴肅又神祕的儀式中,婦女被禁止靠近或觸摸獵具,只能在一旁觀看。祭儀的流程嚴謹,依序分為:獵前槍祭、火祭燻槍、射耳儀式、分肉與祭骨儀式。男子負責教導小男孩拿起弓箭瞄準鹿耳朵的射耳儀式,目的在期望孩子將來成為獵人。隨後的頌功酒宴,女性與外人可以一起歡聚飲酒同樂,大家參與的打陀螺也是活動裡的一大特色。 報戰功主要敘述自己過去的戰績。傳統上只有 maikavas(獵過人頭)的男子才有資格暢喊,戰功內容會唸出其母方氏族(tainkasia)的名號,所報的「功」即是其獵人頭的戰績。在國家介入禁止獵首行為之後,改為喊出大型獵獲物的戰績。祭典中,布農族人熱情好客且樂於分享,而傳統服飾與音樂特色也非常迷人。

布農族男子長衣背面。

色彩鮮豔的布農族棋盤式菱形紋。

布農族服飾上的傳統織紋以百步蛇背脊的菱形紋為主。

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0